I. Entwicklung der Moskauer und anderer russischer Flughäfen

II. Friedenshoffnung und Überflugrechte

III. Aeroflot und Co: Steigende Passagierzahlen, aber weniger als 2019

IV. Produktionspläne in Turbulenzen

V. Flugsicherheit

VI. Russisches Triebwerk und Zukunftsperspektiven

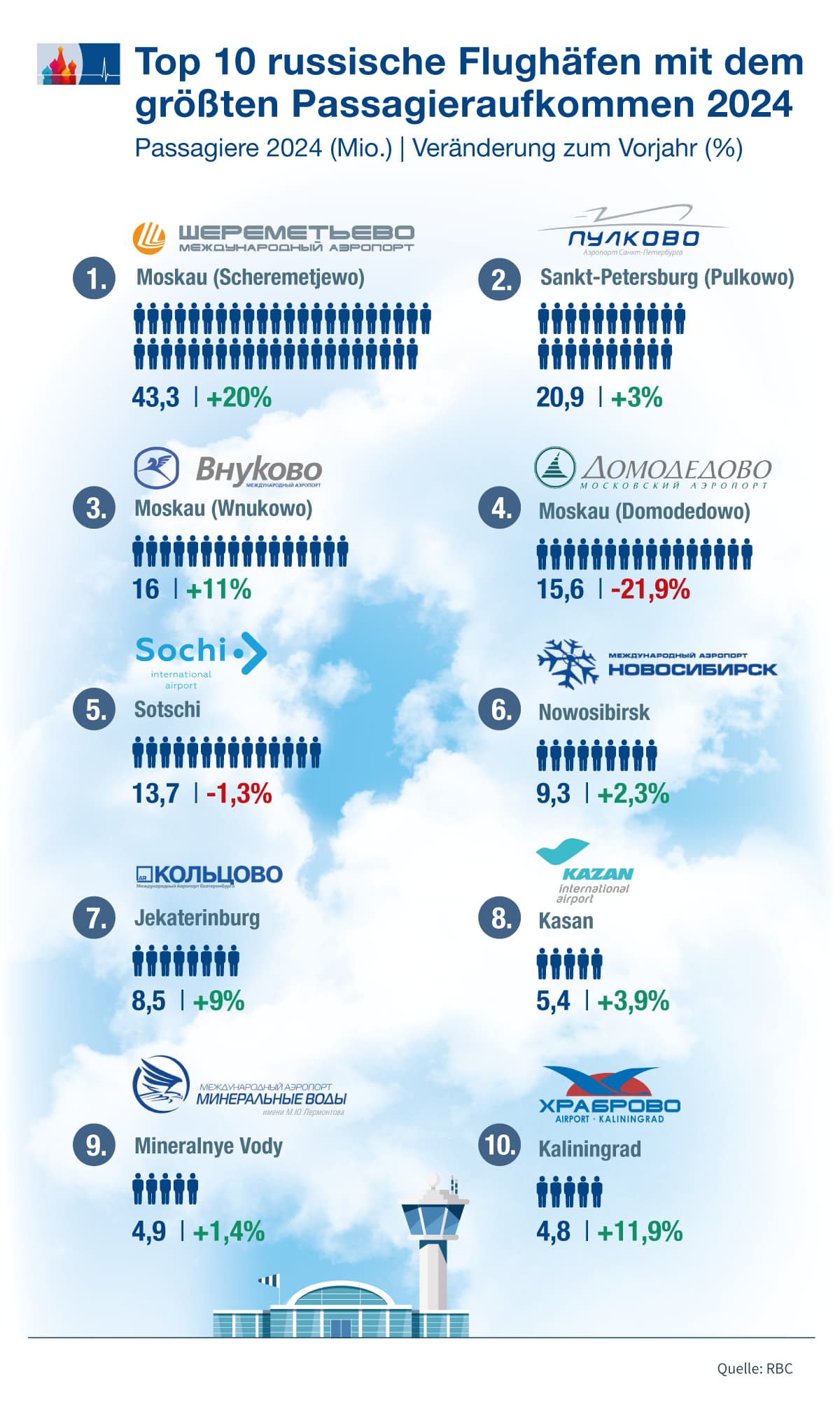

Im Februar verabschiedete die Europäische Union eine neue Runde von Sanktionen, unter anderem gegen die Moskauer Flughäfen Wnukowo und Schukowski sowie vier weitere regionale Flughäfen. Die EU begründet diesen Schritt damit, dass diese Flughäfen zur Umgehung bestehender Sanktionen genutzt wurden. Künftig könnte die Europäische Union damit Drittstaaten-Airlines wie zum Beispiel Turkish Airlines sanktionieren, wenn sie russischen Fluggesellschaften Material liefern oder russische Inlandsflüge anbieten. Weil seine beiden Hauptkonkurrenten, die Moskauer Flughäfen Scheremetjewo und Domodedowo nicht sanktioniert wurden, trifft diese Erweiterung der Sanktionen besonders den Flughafen Wnukowo, der 2024 mit rund 16 Mio. Passagieren das drittgrößte Passagieraufkommen Russlands verzeichnete.

Am 25. Februar 2022 schloss die EU ihren Luftraum für russische Flugzeuge und verbot den Export von Flugzeugen, Flugzeugteilen und technischen Dienstleistungen an Russland. Im März 2022, verpflichtete die EU alle Leasingfirmen mit Sitz in der EU, bestehende Verträge mit russischen Airlines zu kündigen, was dazu führte, dass zahlreiche geleaste Flugzeuge Russland verlassen mussten. Zudem entzog die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) Mitte März russischen Flugzeugmodellen wie dem Suchoi Superjet 100 die Typenzertifikate. Im April 2022 setzte die EU-Kommission 21 russische Fluggesellschaften auf die sogenannte Schwarze Liste, da sie ohne gültige Lufttüchtigkeitszeugnisse operierten.

II. Friedenshoffnung und Überflugrechte

III. Aeroflot und Co: Steigende Passagierzahlen, aber weniger als 2019

IV. Produktionspläne in Turbulenzen

V. Flugsicherheit

VI. Russisches Triebwerk und Zukunftsperspektiven

Im Februar verabschiedete die Europäische Union eine neue Runde von Sanktionen, unter anderem gegen die Moskauer Flughäfen Wnukowo und Schukowski sowie vier weitere regionale Flughäfen. Die EU begründet diesen Schritt damit, dass diese Flughäfen zur Umgehung bestehender Sanktionen genutzt wurden. Künftig könnte die Europäische Union damit Drittstaaten-Airlines wie zum Beispiel Turkish Airlines sanktionieren, wenn sie russischen Fluggesellschaften Material liefern oder russische Inlandsflüge anbieten. Weil seine beiden Hauptkonkurrenten, die Moskauer Flughäfen Scheremetjewo und Domodedowo nicht sanktioniert wurden, trifft diese Erweiterung der Sanktionen besonders den Flughafen Wnukowo, der 2024 mit rund 16 Mio. Passagieren das drittgrößte Passagieraufkommen Russlands verzeichnete.

Am 25. Februar 2022 schloss die EU ihren Luftraum für russische Flugzeuge und verbot den Export von Flugzeugen, Flugzeugteilen und technischen Dienstleistungen an Russland. Im März 2022, verpflichtete die EU alle Leasingfirmen mit Sitz in der EU, bestehende Verträge mit russischen Airlines zu kündigen, was dazu führte, dass zahlreiche geleaste Flugzeuge Russland verlassen mussten. Zudem entzog die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) Mitte März russischen Flugzeugmodellen wie dem Suchoi Superjet 100 die Typenzertifikate. Im April 2022 setzte die EU-Kommission 21 russische Fluggesellschaften auf die sogenannte Schwarze Liste, da sie ohne gültige Lufttüchtigkeitszeugnisse operierten.

Entwicklung der Moskauer und anderer russischer Flughäfen

Der Flughafen Moskau-Scheremetjewo konnte 2024 seine Spitzenposition unter den russischen Flughäfen weiter ausbauen. Mit insgesamt 43,3 Millionen Passagieren verzeichnete er ein Wachstum von 20% im Vergleich zum Vorjahr und bleibt damit der unangefochtene Marktführer Russlands. Auf Rang zwei liegt der Flughafen Sankt-Petersburg-Pulkowo, der mit 20,9 Millionen Reisenden eine moderate Zunahme von 3% verbuchte. Moskau-Wnukowo liegt mit einer Wachstumsrate von 11% auf Platz drei, womit er Moskau-Domodedowo erstmals deutlich überholte. Domodedowo erlitt einen drastischen Rückgang von fast 22%. Der Flughafen hat aktuell auch Probleme mit der russischen Staatsanwaltschaft. Zum wiederholten Mal wird versucht, den privatbetriebenen Flughafen seinen Besitzern wegzunehmen.

Der Flughafen Sotschi, traditionell ein Touristenflughafen, erlebte einen leichten Rückgang von 1,3% auf 13,7 Mio. Passagiere. Nowosibirsk, das Luftverkehrszentrum Sibiriens, zeigte dagegen eine positive Entwicklung von 2,3% auf 9,3 Mio. Passagiere. Auch die Uralmetropole Jekaterinburg verbuchte ein Wachstum von 9%, wodurch das Passagieraufkommen auf 8,5 Mio. anstieg.

Friedenshoffnung und Überflugrechte

Im Podcast der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer „Zaren.Daten. Fakten.“ spricht Heinrich Großbongardt, früherer Pressesprecher von Boeing, über den Zustand der russischen Flugindustrie nach drei Jahren Sanktionen.

Im Kammer-Podcast äußerte der deutsche Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt erhebliche Skepsis bezüglich einer baldigen Normalisierung der Beziehungen im Luftverkehr, selbst wenn es zu einer Waffenruhe im Ukraine-Konflikt kommen könnte. „Ich würde nicht davon ausgehen, dass sich innerhalb der nächsten paar Wochen und Monate dann der russische Luftraum wieder öffnet“, erklärte er. Für internationale Fluggesellschaften, wie die Lufthansa, stellt das Überflugverbot über den russischen Luftraum eine erhebliche Belastung dar. Lufthansa-CEO Carsten Spohr äußerte sich gegenüber der thailändischen Zeitschrift „Bankgok Post“ Anfang März so: „Abhängig von den Gesprächen zwischen den USA, Russland und Europa hoffen wir, dass der russische Luftraum wieder geöffnet wird, was uns einen effizienteren Flugbetrieb nach Nordasien ermöglichen würde.“

Großbongardt verwies im Kammer-Podcast auf die finanziellen Belastungen westlicher Airlines durch längere Flugstrecken: „Jede Flugstunde kostet mehrere zehntausend Euro.“ Chinesische Airlines hingegen können den russischen Luftraum weiterhin ungehindert nutzen, was einen äußerst teuren Wettbewerbsnachteil für europäische Airlines darstelle. Seit Oktober 2024 bietet Lufthansa keine Direktflüge Frankfurt-Peking mehr an. Zuvor hatte British Airlines die Flüge in das Reich der Mitte bis auf weiteres gestoppt. Der Grund: zu lange Flugzeiten aufgrund des geschlossenen russischen Flugraums. Ein Brancheninsider erklärte im Hintergrundgespräch mit der Kammer, dass „die Lufthansa die erste westliche Airline sein könnte, die Asien-Flüge über Russland wiederaufnimmt, da sie über die erforderliche Infrastruktur verfügt“. Dazu brauche es aber einen Waffenstillstand und erfolgreiche Verhandlungen zwischen den russischen und deutschen Luftfahrtbehörden.

Großbongardt verwies im Kammer-Podcast auf die finanziellen Belastungen westlicher Airlines durch längere Flugstrecken: „Jede Flugstunde kostet mehrere zehntausend Euro.“ Chinesische Airlines hingegen können den russischen Luftraum weiterhin ungehindert nutzen, was einen äußerst teuren Wettbewerbsnachteil für europäische Airlines darstelle. Seit Oktober 2024 bietet Lufthansa keine Direktflüge Frankfurt-Peking mehr an. Zuvor hatte British Airlines die Flüge in das Reich der Mitte bis auf weiteres gestoppt. Der Grund: zu lange Flugzeiten aufgrund des geschlossenen russischen Flugraums. Ein Brancheninsider erklärte im Hintergrundgespräch mit der Kammer, dass „die Lufthansa die erste westliche Airline sein könnte, die Asien-Flüge über Russland wiederaufnimmt, da sie über die erforderliche Infrastruktur verfügt“. Dazu brauche es aber einen Waffenstillstand und erfolgreiche Verhandlungen zwischen den russischen und deutschen Luftfahrtbehörden.

Aeroflot und Co: Steigende Passagierzahlen, aber weniger als 2019

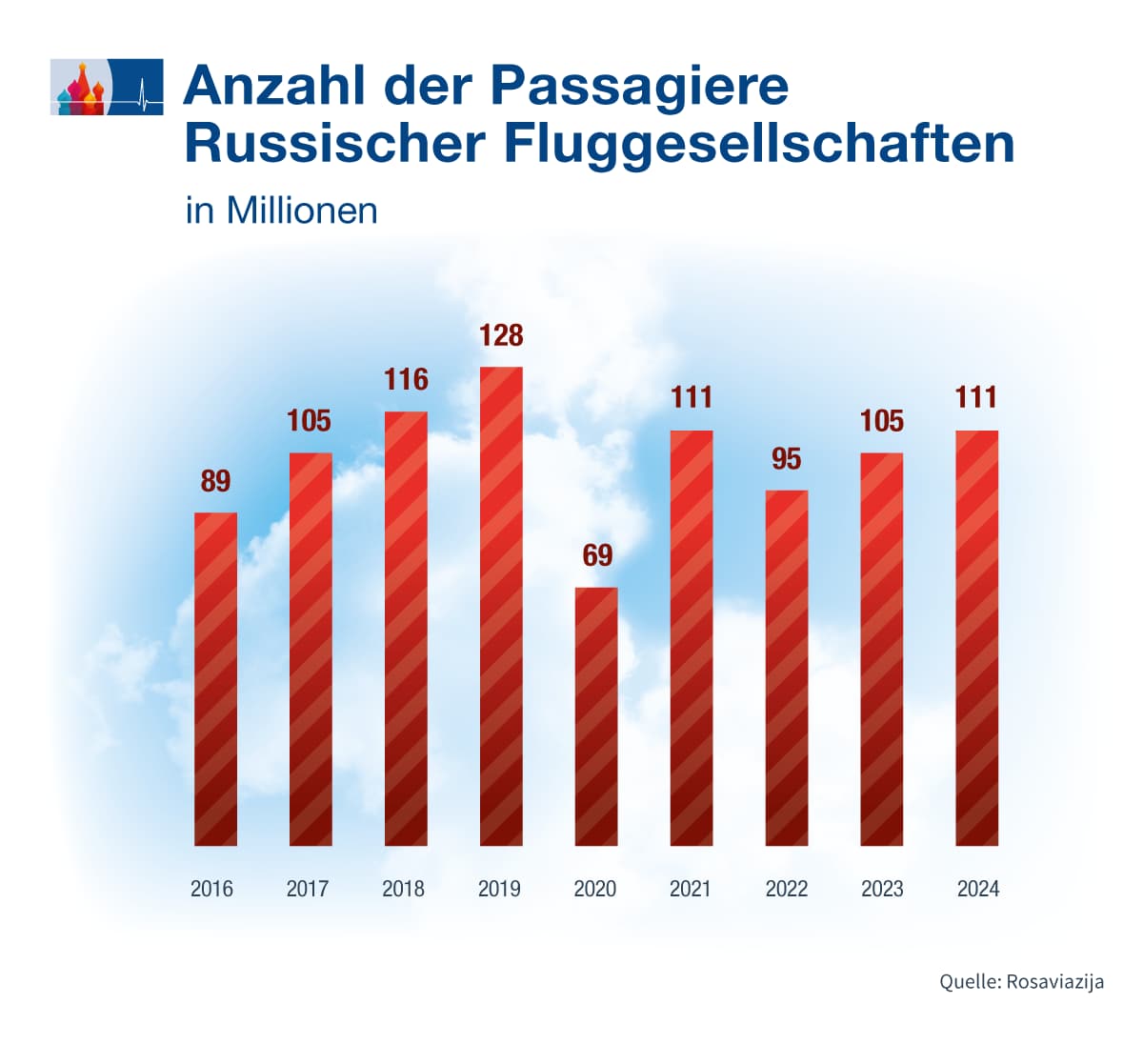

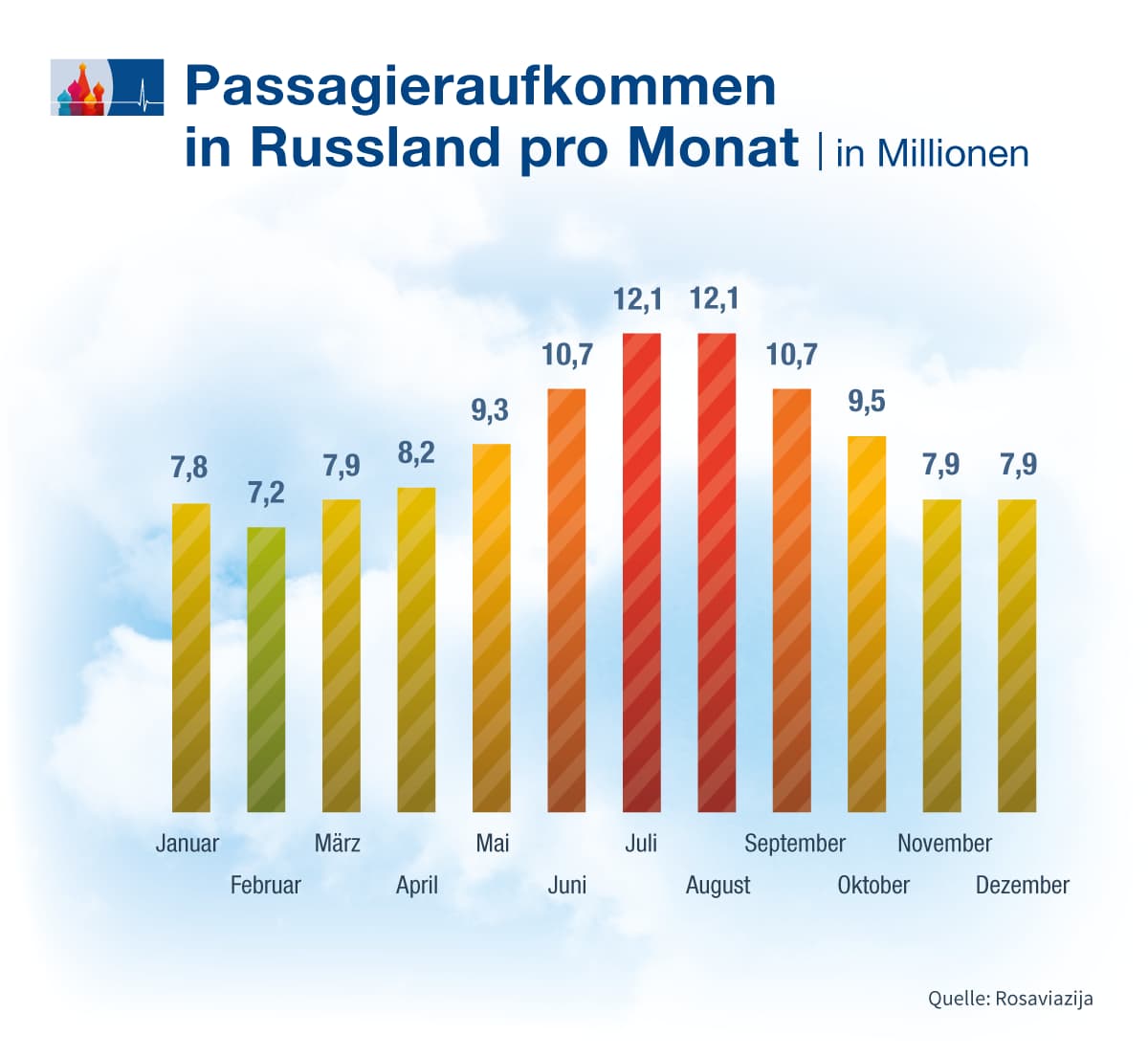

Im vergangenen Jahr erreichte der russische Luftverkehr insgesamt 111 Mio. Passagiere, eine Steigerung um sechs Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Seit 2016 war die Entwicklung zunächst stetig positiv und erreichte 2019 mit 128 Mio. Passagieren ihren Höhepunkt. Doch 2020 verursachte die Corona-Pandemie einen drastischen Einbruch auf 69 Mio. Fluggäste. 2021 erholten sich die Zahlen überraschend schnell wieder auf 111 Mio., bevor sie 2022 mit dem Beginn der militärischen Auseinandersetzungen erneut auf 95 Mio. zurückfielen. Seitdem zeigt sich jedoch ein stabiler Aufwärtstrend. Während der Flugverkehr mit dem Ausland im Jahr 2024 um 8,0 % gegenüber dem Vorjahr auf 187,6 Mio. Fluggäste zulegte, stieg die Fluggastzahl auf Inlandsflügen lediglich um 3,7 % auf 11,9 Mio. Personen. In Russland reisten 84,7 Mio. Flugreisende innerrussisch und 27 Mio. ins Ausland. Die Auslandsflugreisen stiegen um 20% gegenüber 2023.

Der größte russische Luftfahrtkonzern Aeroflot, bestehend aus Aeroflot, Rossiya Airlines und dem Low-Cost-Carrier Pobeda, konnte seine Passagierzahlen deutlich steigern. Insgesamt transportierte die Aeroflot-Gruppe 55,3 Mio. Passagiere, was einem Wachstum von 16,8% im Vergleich zu 2023 entspricht. Allein Aeroflot als größte Fluggesellschaft Russlands steigerte ihre Passagierzahlen um 19,3% auf 30,1 Mio. Passagiere. Der Aeroflot Low-Coaster Pobeda (deutsch: „Sieg“) beförderte 13,7 Mio. Passagiere. Knapp dahinter folgt die private S7 Airlines, die 12,9 Mio. Reisenden transportierte. Die Airline Rossiya spielte mit 11,6 Mio. Fluggästen ebenfalls eine bedeutende Rolle im Inland- sowie internationalen Verkehr.

Weitere wichtige Akteure auf dem russischen Luftfahrtmarkt sind Ural Airlines, die im Jahr 2024 etwa 9,5 Mio. Passagiere transportierte, sowie Utair, welche 7,1 Mio. Fluggäste zählte und besonders in regionalen Verbindungen aktiv ist. Nordwind Airlines konnte mit insgesamt 5,4 Mio. Passagieren eine stabile Marktposition festigen. Smartavia, mit 3,5 Mio. Reisenden, sowie Red Wings Airlines, die 2,9 Mio. Passagiere verzeichnete, bedienen zunehmend sowohl regionale Strecken als auch beliebte Urlaubsdestinationen. Abgerundet werden die Top 10 Airlines durch Azimut, die 2,3 Mio. Passagiere beförderten.

Ein Blick auf das nationale Streckennetz zeigt unter den Zielflughäfen deutliche Gewinner. Besonders hervorzuheben sind die Inlandsstrecken Krasnojarsk–Jekaterinburg mit einem Passagierwachstum von 140% auf über 80.000 Passagiere sowie die Strecke Moskau–Penza, die ein Wachstum von 70% auf mehr als 123.000 Passagiere verzeichnete. Besonders dynamisch entwickelte sich die internationale Route Krasnojarsk–Taschkent mit einem Zuwachs von 187%. Weitere stark wachsende internationale Routen umfassen Moskau–Guangzhou (+89%), Moskau–Peking (+79%) und Moskau–Sharm-el-Sheikh (+42%).

Ein Blick auf das nationale Streckennetz zeigt unter den Zielflughäfen deutliche Gewinner. Besonders hervorzuheben sind die Inlandsstrecken Krasnojarsk–Jekaterinburg mit einem Passagierwachstum von 140% auf über 80.000 Passagiere sowie die Strecke Moskau–Penza, die ein Wachstum von 70% auf mehr als 123.000 Passagiere verzeichnete. Besonders dynamisch entwickelte sich die internationale Route Krasnojarsk–Taschkent mit einem Zuwachs von 187%. Weitere stark wachsende internationale Routen umfassen Moskau–Guangzhou (+89%), Moskau–Peking (+79%) und Moskau–Sharm-el-Sheikh (+42%).

Produktionspläne in Turbulenzen

Um die Abhängigkeit von westlichen Flugzeugherstellern zu reduzieren, hat Russland ambitionierte Pläne formuliert, deren Realisierung jedoch von zahlreichen Marktexperten stark angezweifelt wird. Sergej Tschemesow, CEO des staatlichen Technologieriesen Rostec, kündigte im Oktoer auf einer Plenarsitzung des russischen Parlaments an, dass die russische Luftfahrtindustrie bereit sei, mit den Weltmarktführern Boeing und Airbus zu konkurrieren. Bis zu 72 Maschinen des Modells MS-21 sollen jährlich produziert werden. Weitere Flugzeugmodelle wie der regionale Superjet SJ-100 und die Tu-214 befinden sich ebenfalls auf der Produktionsagenda.

Allerdings verzögert sich die Umsetzung dieser Pläne erheblich. Laut offiziellen Mitteilungen wurde der Produktionsstart für die MS-21 erneut verschoben, diesmal auf Mitte 2025, während der Superjet SJ-100 sogar erst ab 2026 ausgeliefert werden soll.

Der Luftfahrexperte Heinrich Großbongardt äußerte sich hierzu kritisch im Kammer-Podcast: „Russland hat einfach nicht die Zulieferindustrie in der Breite und auch nicht in der Leistungsfähigkeit, um diese Flugzeuge wirklich selbst zu produzieren mit so einer hohen Stückzahl. Deshalb verschiebt sich das immer wieder“, sagte er. Trotz der Kritik gibt es durchaus Fortschritte. Am 18. März 2025 absolvierte der Superjet SJ-100 seinen ersten erfolgreichen Testflug mit den neu entwickelten russischen PD-8-Triebwerken.

Allerdings verzögert sich die Umsetzung dieser Pläne erheblich. Laut offiziellen Mitteilungen wurde der Produktionsstart für die MS-21 erneut verschoben, diesmal auf Mitte 2025, während der Superjet SJ-100 sogar erst ab 2026 ausgeliefert werden soll.

Der Luftfahrexperte Heinrich Großbongardt äußerte sich hierzu kritisch im Kammer-Podcast: „Russland hat einfach nicht die Zulieferindustrie in der Breite und auch nicht in der Leistungsfähigkeit, um diese Flugzeuge wirklich selbst zu produzieren mit so einer hohen Stückzahl. Deshalb verschiebt sich das immer wieder“, sagte er. Trotz der Kritik gibt es durchaus Fortschritte. Am 18. März 2025 absolvierte der Superjet SJ-100 seinen ersten erfolgreichen Testflug mit den neu entwickelten russischen PD-8-Triebwerken.

Flugsicherheit

Ende 2024 warnte die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) eindringlich vor Flügen über russischem Territorium und stufte sie als „hochriskant“ ein. Die Behörde begründete diese Einstufung mit einer möglicherweise unzureichenden Koordination zwischen zivilen und militärischen Stellen, was zivile Flugzeuge unbeabsichtigt zu Zielen militärischer Aktivitäten machen könnte. Die russische Luftfahrtbehörde Rosaviatsija reagierte auf diese Einstufung empört und bezeichnete die Warnungen als „absurd“.

Am 25. Dezember 2024 stürzte ein Passagierflugzeug der aserbaidschanischen Fluggesellschaft AZAL über kasachischem Luftraum ab. Die aserbaidschanische Regierung veröffentlichte wenige Tage später eine Erklärung zur Absturzursache: Demnach wurde die Embraer 190 von außen beschädigt. Russland kündigte eigene Untersuchungen an. Putin entschuldigte sich in einem Telefonat mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew für den „tragischen Vorfall im russischen Luftraum“ und sprach den Familien der Opfer sein tiefes Mitgefühl aus. Er erwähnte, dass zum Zeitpunkt des Unglücks die russischen Städte Grosny und Wladikawkas von ukrainischen Drohnen angegriffen wurden und die russische Luftabwehr diese Attacken abwehrte.

Am 25. Dezember 2024 stürzte ein Passagierflugzeug der aserbaidschanischen Fluggesellschaft AZAL über kasachischem Luftraum ab. Die aserbaidschanische Regierung veröffentlichte wenige Tage später eine Erklärung zur Absturzursache: Demnach wurde die Embraer 190 von außen beschädigt. Russland kündigte eigene Untersuchungen an. Putin entschuldigte sich in einem Telefonat mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew für den „tragischen Vorfall im russischen Luftraum“ und sprach den Familien der Opfer sein tiefes Mitgefühl aus. Er erwähnte, dass zum Zeitpunkt des Unglücks die russischen Städte Grosny und Wladikawkas von ukrainischen Drohnen angegriffen wurden und die russische Luftabwehr diese Attacken abwehrte.

Im Jahr 2024 wurden in Russland sechs zivile Luftkatastrophen mit Toten und Verletzten registriert. Damit bleibt die Zahl im unteren einstelligen Bereich und setzt den Trend der vergangenen Jahre fort, in denen die Anzahl schwerer Vorfälle im russischen Luftraum niedriger als im Durchschnitt ist. Im Vorjahr 2023 wurden vier solcher Unfälle gemeldet, 2022 waren es sieben. In den 1990er Jahren lag die Zahl der Luftkatastrophen auf einem konstant hohen Niveau. Negativrekorde wurden 1992 mit 33 und 1993 mit 25 tötlichen Vorfällen erreicht. Erst ab dem Jahr 2000 ist ein kontinuierlicher Rückgang zu beobachten. Die Jahre 2017, 2020 und 2023 markierten mit jeweils vier Vorfällen die niedrigsten Werte. Laut der russischen Flugagentur Rosaviatsija verringerte sich die Unfallrate im kommerziellen Luftverkehr im Jahr 2023 auf 0,29 Vorfälle pro 100.000 Flugstunden, eine deutliche Verbesserung gegenüber 2022, als der Wert 0,7 betrug.

Ein Brancheninsider erklärte gegenüber der Kammer: „Unfälle sind meistens auf menschliches Versagen zurückzuführen.“ Er nannte insbesondere Fluggesellschaften wie S7 und Ural Airlines als verlässliche Akteure, die sich streng an Herstellervorgaben halten. Eine Herausforderung, die Russland weiterhin meistern muss, betrifft die Verfügbarkeit von Ersatzteilen Heinrich Großbongadrt betont: „Wo Bedarf besteht, ist natürlich bei Ersatzteilen. Da könnte eine Lockerung der US-Sanktionen den russischen Airlines helfen.“ Die Engpässe bei Ersatzteilen versuchen russische Airlines aktuell durch Graumarktimporte und die Verwendung von Ersatzteilen aus stillgelegten Flugzeugen zu kompensieren, was die Sicherheit mittelfristig belasten könnte, so der aus Funk und Fernsehen bekannte Experte.

Bisher gelingt es Russland allem Anschein nach, sich auf dem Graumarkt mit Ersatzteilen so zu versorgen, dass weniger Flugzeug als ursprünglich von vielen angenommen für Ersatzteile ausgeschlachtet werden. Auch kaufe Russland international alte ausgemusterte Flugzeuge auf, um diese als Ersatzteillager zu benutzen. Er erklärte hierzu: „Die Zahlen für 2024 zeigen, dass es durchaus wieder aufwärtsgeht. Die Ursache sind nach meiner Vermutung wirklich Graumarktimporte von Ersatzteilen, insbesondere von ausgemusterten Flugzeugen.“

Gleichzeitig erklärte Großbongardt, warum Russland Milliarden Euro ausgab, um geleaste Flugzeuge zu kaufen: „Diese Käufe, so teuer sie waren für Russland, waren Voraussetzung, dass man überhaupt den internationalen Luftverkehr in dem Maß, wie er stattfindet, aufrechterhalten konnte.“

Ein Brancheninsider erklärte gegenüber der Kammer: „Unfälle sind meistens auf menschliches Versagen zurückzuführen.“ Er nannte insbesondere Fluggesellschaften wie S7 und Ural Airlines als verlässliche Akteure, die sich streng an Herstellervorgaben halten. Eine Herausforderung, die Russland weiterhin meistern muss, betrifft die Verfügbarkeit von Ersatzteilen Heinrich Großbongadrt betont: „Wo Bedarf besteht, ist natürlich bei Ersatzteilen. Da könnte eine Lockerung der US-Sanktionen den russischen Airlines helfen.“ Die Engpässe bei Ersatzteilen versuchen russische Airlines aktuell durch Graumarktimporte und die Verwendung von Ersatzteilen aus stillgelegten Flugzeugen zu kompensieren, was die Sicherheit mittelfristig belasten könnte, so der aus Funk und Fernsehen bekannte Experte.

Bisher gelingt es Russland allem Anschein nach, sich auf dem Graumarkt mit Ersatzteilen so zu versorgen, dass weniger Flugzeug als ursprünglich von vielen angenommen für Ersatzteile ausgeschlachtet werden. Auch kaufe Russland international alte ausgemusterte Flugzeuge auf, um diese als Ersatzteillager zu benutzen. Er erklärte hierzu: „Die Zahlen für 2024 zeigen, dass es durchaus wieder aufwärtsgeht. Die Ursache sind nach meiner Vermutung wirklich Graumarktimporte von Ersatzteilen, insbesondere von ausgemusterten Flugzeugen.“

Gleichzeitig erklärte Großbongardt, warum Russland Milliarden Euro ausgab, um geleaste Flugzeuge zu kaufen: „Diese Käufe, so teuer sie waren für Russland, waren Voraussetzung, dass man überhaupt den internationalen Luftverkehr in dem Maß, wie er stattfindet, aufrechterhalten konnte.“

Russisches Triebwerk und Zukunftsperspektiven

Die russische Luftfahrtbranche steht vor erheblichen Herausforderungen, die vor allem durch die anhaltenden internationalen Sanktionen sowie die angestrebte Importsubstitution bestimmt sind. Die russische Regierung verfolgt weiterhin ambitionierte Pläne, bis 2030 vollständig unabhängig von westlicher Technologie zu werden. Laut Großbongardt sind diese russischen Ankündigungen zum Flugzeugbau primär politischer Natur. Ein entscheidender technologischer Meilenstein war allerdings der erfolgreiche Testflug des Superjet SJ-100 mit den neuen PD-8-Triebwerken im März 2025. Dies könnte den ersten Schritt hin zur stärkeren Unabhängigkeit von westlichen Komponenten markieren, obwohl Großbongardt im Podcast skeptisch anmerkte: „Vor allem Triebwerke sind so ausgefeilt in ihrer Effizienz und ihrer Zuverlässigkeit, dass da nur ganz, ganz schwer ranzukommen ist.“

Russlands Ziel, bis 2030 bis zu 1000 Flugzeuge selbst zu produzieren, könnte dennoch maßgeblich von der geopolitischen Entwicklung abhängen. Branchenkenner gehen davon aus, dass eine Normalisierung des internationalen Luftverkehrs und insbesondere eine Lockerung der Sanktionen gegen Ersatzteile, wie von Großbongardt vorgeschlagen, essenziell für die nachhaltige Entwicklung der russischen Flugbranche sind. Sollte es zu einer Wiederaufnahme von direkten Flügen aus dem Westen nach Russland kommen, würde Russland das nur akzeptieren, wenn auch russische Flugzeuge die gleichen Routen befliegen dürfen. Ein weiteres Problem sei die fehlende Zertifizierung in Russland genutzter Flugzeuge für den westlichen Flugverkehr, Brancheninsider gegenüber der Kammer. Eine neue Zertifizierung könne zwischen 20 und 80 Mio. Euro pro Flugzeug kosten.

Quellen: Russian Aviation Insider (EN), Aerotelegraph, Parlamentskaja Gaseta (RU), MDZ, Airliners, Bankokpost (EN), Rossijskaja Gaseta (RU), Aviation Week (EN)

Russlands Ziel, bis 2030 bis zu 1000 Flugzeuge selbst zu produzieren, könnte dennoch maßgeblich von der geopolitischen Entwicklung abhängen. Branchenkenner gehen davon aus, dass eine Normalisierung des internationalen Luftverkehrs und insbesondere eine Lockerung der Sanktionen gegen Ersatzteile, wie von Großbongardt vorgeschlagen, essenziell für die nachhaltige Entwicklung der russischen Flugbranche sind. Sollte es zu einer Wiederaufnahme von direkten Flügen aus dem Westen nach Russland kommen, würde Russland das nur akzeptieren, wenn auch russische Flugzeuge die gleichen Routen befliegen dürfen. Ein weiteres Problem sei die fehlende Zertifizierung in Russland genutzter Flugzeuge für den westlichen Flugverkehr, Brancheninsider gegenüber der Kammer. Eine neue Zertifizierung könne zwischen 20 und 80 Mio. Euro pro Flugzeug kosten.

Quellen: Russian Aviation Insider (EN), Aerotelegraph, Parlamentskaja Gaseta (RU), MDZ, Airliners, Bankokpost (EN), Rossijskaja Gaseta (RU), Aviation Week (EN)

Lesen Sie auch unsere erste Fokusanalyse zur russischen Flugindustrie vom Februar 2024.