Die deutsche Wirtschaft befindet sich in ihrer größten Krise seit anderthalb Jahrzehnten. Die Erscheinungsformen dieser Krise sind vielfältig, ebenso wie ihre Ursachen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat Ende Oktober in ihrer traditionellen Konjunkturumfrage prognostiziert, das laufende Jahr werde mit einem Minuswachstum von 0,2% insgesamt eine leichte Rezession verzeichnen. Für das kommende Jahr geht die DIHK von einem Nullwachstum aus.

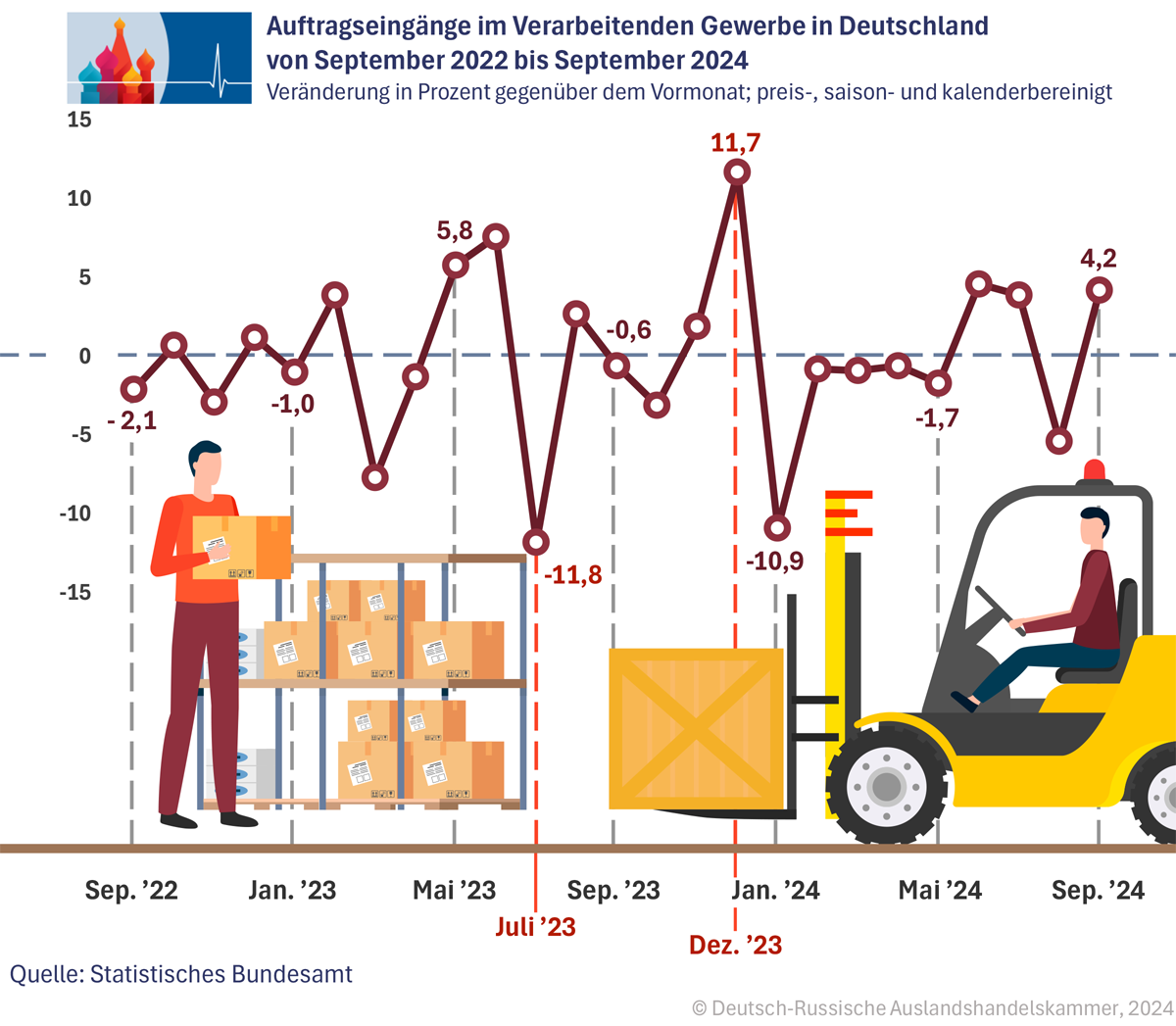

Anlass zu dieser Prognose ist eine negative Dynamik, die sich in dramatischen Zahlen ausdrückt und darauf hindeutet, dass die Konjunkturkrise sich im kommenden Jahr verschärfen könnte. 48% der befragten Unternehmen klagen über fehlende neue Aufträge. Ein Indiz für die Tiefe der Krise liegt darin, dass neue Geschäftsabschlüsse vor allem in den Kernbereichen der Industrie fehlen: im Maschinenbau, der Metallindustrie und der Elektrobranche. 41% der Unternehmen schätzen ihre gegenwärtige Finanzlage als problematisch ein. Besonders angespannt ist die Situation im Kraftfahrzeugbau. Dort konstatieren 50% der Betriebe finanzielle Schwierigkeiten. Als schwierig erweist sich vor allem der Zugang zu Fremdkapital, wie 30% der Hersteller von Kraftfahrzeugteilen sowie von Zubehör monieren.

Anlass zu dieser Prognose ist eine negative Dynamik, die sich in dramatischen Zahlen ausdrückt und darauf hindeutet, dass die Konjunkturkrise sich im kommenden Jahr verschärfen könnte. 48% der befragten Unternehmen klagen über fehlende neue Aufträge. Ein Indiz für die Tiefe der Krise liegt darin, dass neue Geschäftsabschlüsse vor allem in den Kernbereichen der Industrie fehlen: im Maschinenbau, der Metallindustrie und der Elektrobranche. 41% der Unternehmen schätzen ihre gegenwärtige Finanzlage als problematisch ein. Besonders angespannt ist die Situation im Kraftfahrzeugbau. Dort konstatieren 50% der Betriebe finanzielle Schwierigkeiten. Als schwierig erweist sich vor allem der Zugang zu Fremdkapital, wie 30% der Hersteller von Kraftfahrzeugteilen sowie von Zubehör monieren.

Ähnlich hoch liegt die Zahl der Unternehmen, die den Mangel an Fachkräften beklagen. Rund die Hälfte der Betriebe melden Schwierigkeiten, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Zugleich verschlechtern sich die Exportaussichten der Industrie. So gehen 31% der Betriebe für das kommende Jahr davon aus, dass die Ausfuhren sinken. Ein noch größeres Risiko betrifft die Nachfrage im Inland. 59% der von der DIHK befragten Betriebe sahen darin den größten Unsicherheitsfaktor für die nächste Zeit. Die logische Folge ist eine zunehmend restriktive Einstellungspolitik. Nur 12% der Unternehmen wollen ihr Personal aufstocken. 24% dagegen erwarten eine sinkende Zahl von Beschäftigten.

Nach einer Umfrage des ifo Instituts (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München) fürchten 7,3% der Betriebe um ihre wirtschaftliche Existenz. Ein Jahr zuvor lag diese Zahl bei 6,8%. Vor diesem Hintergrund prognostiziert der Leiter der ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, einen „kontinuierlichen Anstieg bei den Unternehmensinsolvenzen“. Die Ursache dafür sieht er in sinkenden Aufträgen und steigendem internationalen Wettbewerbsdruck. Dieser werde durch die hohen Energiekosten noch verstärkt. Eine Studie des Kreditversicherers Allianz Trade erwartet in diesem Jahr rund 21.500 Firmenpleiten. Das wäre ein Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr.

Nach einer Umfrage des ifo Instituts (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München) fürchten 7,3% der Betriebe um ihre wirtschaftliche Existenz. Ein Jahr zuvor lag diese Zahl bei 6,8%. Vor diesem Hintergrund prognostiziert der Leiter der ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, einen „kontinuierlichen Anstieg bei den Unternehmensinsolvenzen“. Die Ursache dafür sieht er in sinkenden Aufträgen und steigendem internationalen Wettbewerbsdruck. Dieser werde durch die hohen Energiekosten noch verstärkt. Eine Studie des Kreditversicherers Allianz Trade erwartet in diesem Jahr rund 21.500 Firmenpleiten. Das wäre ein Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr.

Weniger freie Stellen, mehr Arbeitslose

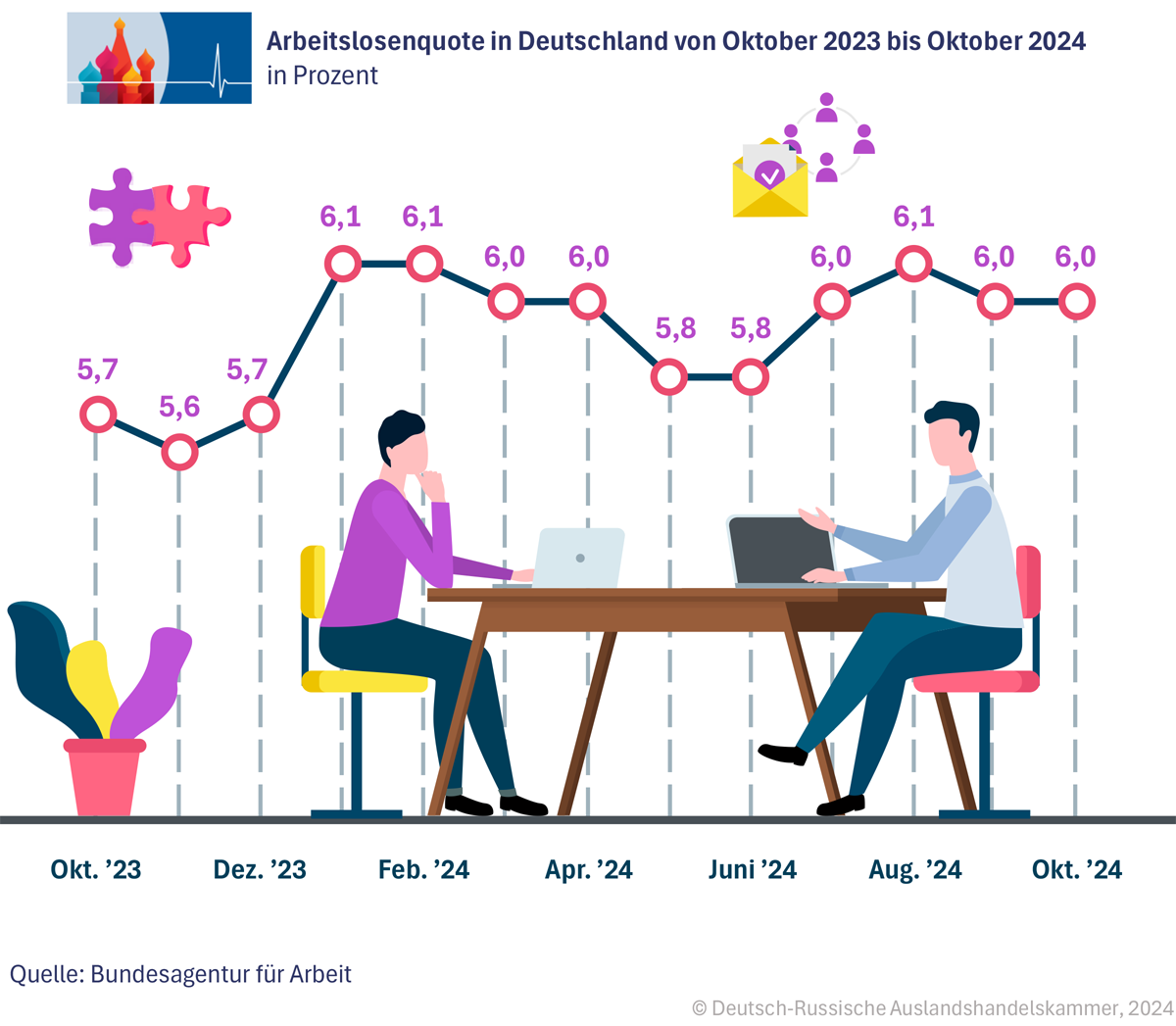

Dazu passen auch die Daten des Arbeitsmarkts. Noch vor zwei Jahren meldete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit annähernd zwei Millionen offene Stellen. Bis Mitte dieses Jahres ist diese Zahl auf die Hälfte gesunken. Parallel zum geschrumpften Stellenmarkt wächst die Erwerbslosigkeit. Im Oktober meldete die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg 183.000 Arbeitslose mehr als ein Jahr zuvor. Zur selben Zeit gibt es ebenso viele Unternehmen, die gerne Mitarbeiter einstellen würden wie Betriebe, die einen Abbau von Stellen planen. Als Alarmsignal ist dabei zu werten, dass derzeit Arbeitskräfte nicht im produzierenden Gewerbe gesucht werden, sondern vor allem in der IT-Branche und im Tourismus. Relativ günstig ist auch die Lage des Einzelhandels, der etwa ein Drittel zum gesamten privaten Konsum der Deutschen beiträgt. Im dritten Quartal des Jahres stiegen die preisbereinigten Einzelhandelsumsätze um 1,3% im Vergleich zum zweiten Quartal.

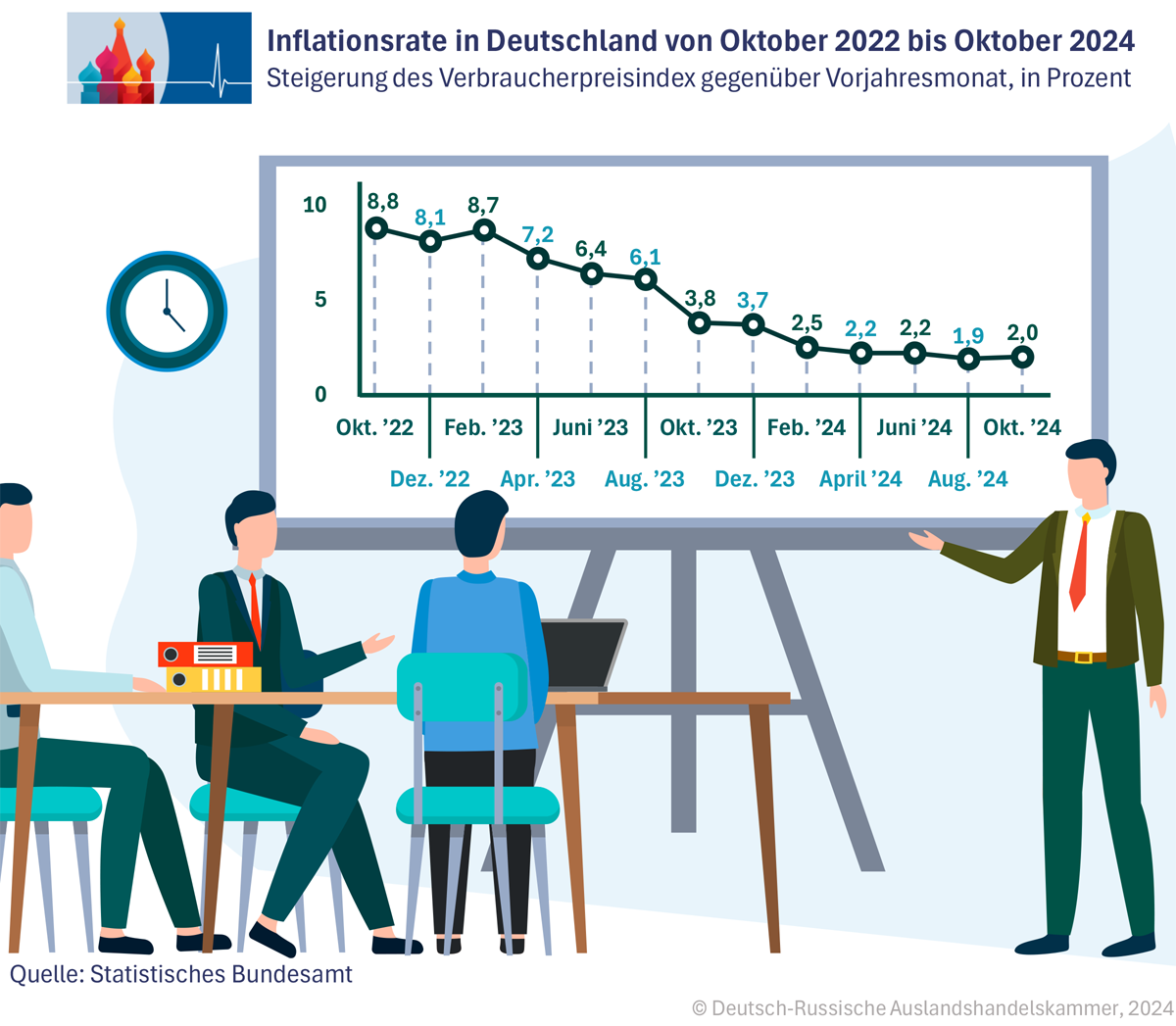

Als Indikator für die Schwere der Krise auf dem Arbeitsmarkt gilt das Beschäftigungsbarometer des Münchner ifo Instituts. Die renommierte Einrichtung meldete Anfang November einen Index von 93,7 Punkten. Das ist der tiefste Wert seit 2020. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Dessen Konjunkturbarometer lag im Oktober bei 85,4 Punkten, deutlich unter der neutralen 100-Punkte-Marke, die für ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum steht. Das DIW konstatiert eine „hohe wirtschaftspolitische Unsicherheit“, welche die Binnennachfrage bremst. Die Verbraucher würden daher ihr Geld aktuell lieber sparen als ausgeben. Dazu trage auch bei, dass die Verbraucherpreisinflation sich über den Sommer deutlich stabilisiert habe.

Dazu passen auch die Daten des Arbeitsmarkts. Noch vor zwei Jahren meldete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit annähernd zwei Millionen offene Stellen. Bis Mitte dieses Jahres ist diese Zahl auf die Hälfte gesunken. Parallel zum geschrumpften Stellenmarkt wächst die Erwerbslosigkeit. Im Oktober meldete die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg 183.000 Arbeitslose mehr als ein Jahr zuvor. Zur selben Zeit gibt es ebenso viele Unternehmen, die gerne Mitarbeiter einstellen würden wie Betriebe, die einen Abbau von Stellen planen. Als Alarmsignal ist dabei zu werten, dass derzeit Arbeitskräfte nicht im produzierenden Gewerbe gesucht werden, sondern vor allem in der IT-Branche und im Tourismus. Relativ günstig ist auch die Lage des Einzelhandels, der etwa ein Drittel zum gesamten privaten Konsum der Deutschen beiträgt. Im dritten Quartal des Jahres stiegen die preisbereinigten Einzelhandelsumsätze um 1,3% im Vergleich zum zweiten Quartal.

Als Indikator für die Schwere der Krise auf dem Arbeitsmarkt gilt das Beschäftigungsbarometer des Münchner ifo Instituts. Die renommierte Einrichtung meldete Anfang November einen Index von 93,7 Punkten. Das ist der tiefste Wert seit 2020. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Dessen Konjunkturbarometer lag im Oktober bei 85,4 Punkten, deutlich unter der neutralen 100-Punkte-Marke, die für ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum steht. Das DIW konstatiert eine „hohe wirtschaftspolitische Unsicherheit“, welche die Binnennachfrage bremst. Die Verbraucher würden daher ihr Geld aktuell lieber sparen als ausgeben. Dazu trage auch bei, dass die Verbraucherpreisinflation sich über den Sommer deutlich stabilisiert habe.

Verbraucher sparen, Industrie nicht ausgelastet

Als weitere Konjunkturbremse sieht das DIW die „restriktive Geldpolitik“. Daran ändere auch eine erneute Zinssenkung der Europäischen Zentralbank nichts. Als besonders besorgungserregend wertet das DIW, dass die Kapazitätsauslastung der Industrie erstmals seit dem Corona-Pandemie-Jahr 2020 unter die Marke von 80% gesunken ist.

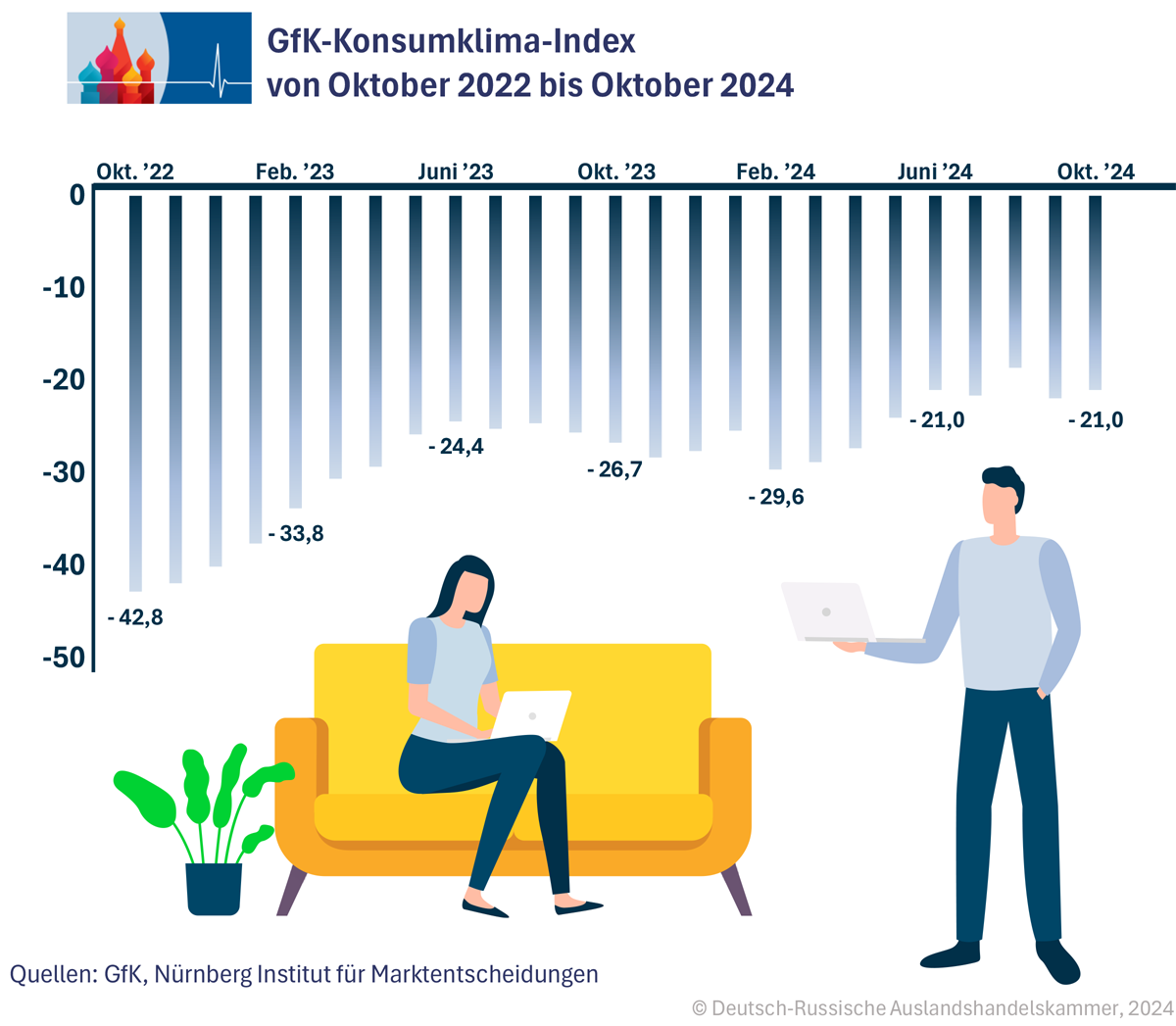

Als positiven Faktor der Wirtschaftsentwicklung gilt dem DIW die Tatsache, dass der Dienstleistungssektor sich als etwas robuster erweise als die Industrie. Auch das Konsumklima habe sich stabilisiert, wenn auch auf niedrigem Niveau.

Als weitere Konjunkturbremse sieht das DIW die „restriktive Geldpolitik“. Daran ändere auch eine erneute Zinssenkung der Europäischen Zentralbank nichts. Als besonders besorgungserregend wertet das DIW, dass die Kapazitätsauslastung der Industrie erstmals seit dem Corona-Pandemie-Jahr 2020 unter die Marke von 80% gesunken ist.

Als positiven Faktor der Wirtschaftsentwicklung gilt dem DIW die Tatsache, dass der Dienstleistungssektor sich als etwas robuster erweise als die Industrie. Auch das Konsumklima habe sich stabilisiert, wenn auch auf niedrigem Niveau.

Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) sieht hinter der „konjunkturellen Eintrübung“ eine „strukturelle Wachstumsschwäche“ der deutschen Wirtschaft. Das Institut verweist darauf, die Politik müsse die Fachkräftezuwanderung intensivieren. In seiner „Agenda 2030“ prognostiziert das Kölner Institut, für das Jahr 2025 zeichne sich keine durchgreifende Besserung ab. Es könne frühestens 2026 wieder mit einem Wachstum gerechnet werden, das sich positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken werde.

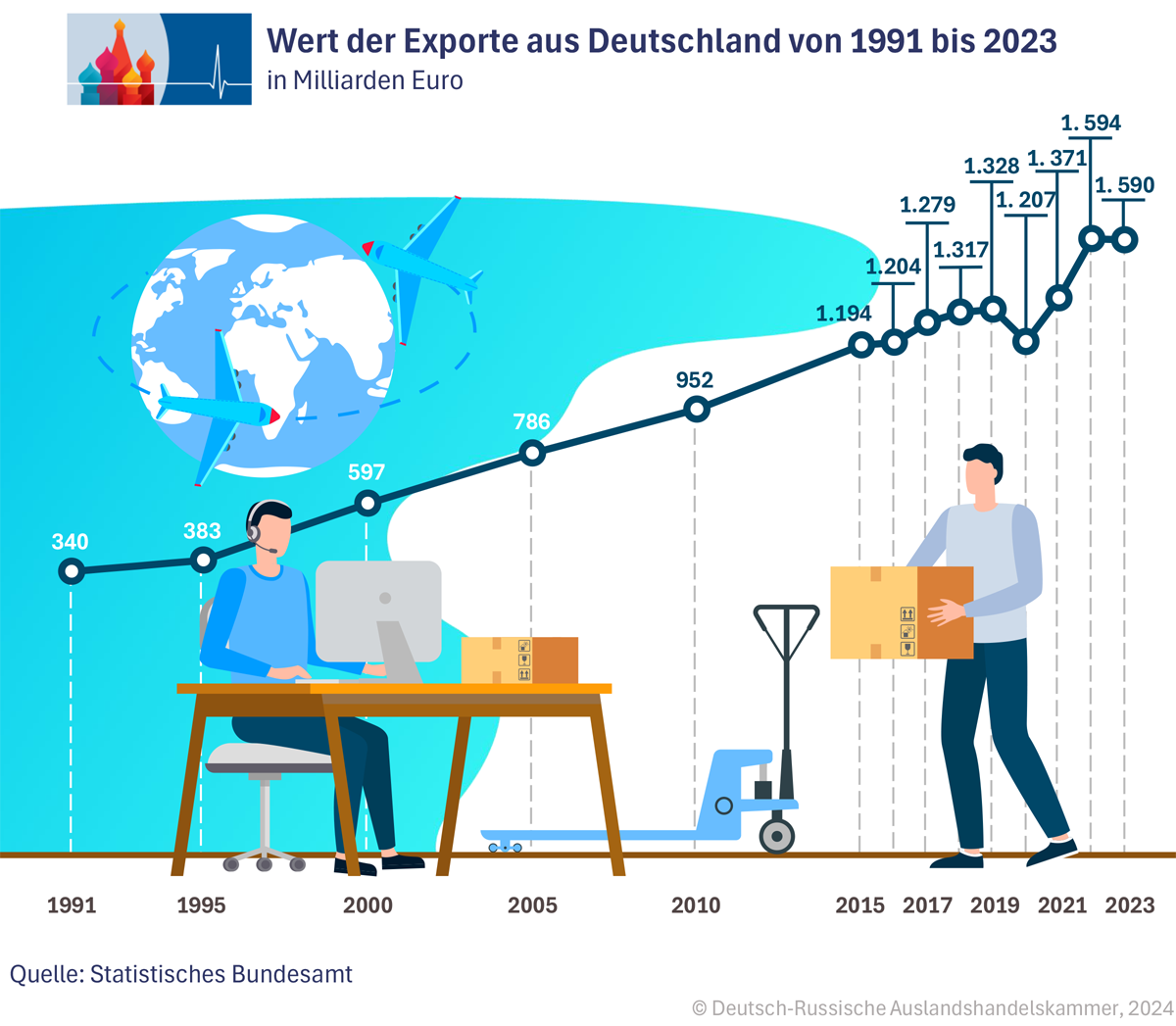

Die strukturelle Wachstumsschwäche in Deutschland, so die IW- Analyse, sei vor dem Hintergrund tektonischer Verschiebungen zu sehen. Das Wohlstandsmodell Deutschland mit seiner exportorientierten Wirtschaft stehe vor großen Herausforderungen. Sinkende Wachstumsraten zeigten, dass es noch nicht gelungen sei, die Potenziale von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz zu nutzen.

Angesichts von geopolitischen Verwerfungen, so die IW-Analyse, würden die Vorteile einer internationalen Arbeitsteilung infrage gestellt. Das Institut meint offenkundig die Sanktionen gegen Russland, ohne diese direkt zu erwähnen. Zudem habe auch der vom Ukrainekrieg ausgelöste Energiepreisschub zur Entwicklung beigetragen, also die politisch motivierte Entscheidung, die preisgünstigen russischen Gaslieferungen durch teureres Flüssiggas aus anderen Ländern zu ersetzen, unter anderem der USA. Dies habe den Standort Deutschland für energieintensive Branchen auf den Prüfstand gestellt.

Erhebliche Wohlstandseinbußen befürchtet

Als „alles dominierende arbeitsmarktpolitische Herausforderung“ bezeichnet das IW die absehbare „demografisch bedingte Verknappung des Arbeitskräfteangebots“. Dieser Mangel werde zu erheblichen Wohlstandseinbußen führen, wenn eine Kompensation nicht gelänge. Eine Möglichkeit, so das IW, bestehe in der Intensivierung einer arbeitsmarktgesteuerten Zuwanderung. Als weitere Varianten der Kompensation stellt das Institut eine Verlängerung der Arbeitszeit und eine Erhöhung des Rentenalters zur Diskussion.

Das RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen geht ebenfalls von der Notwendigkeit einer an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientieren Einwanderung fachlich qualifizierter Arbeitskräfte aus, um Konjunkturkrisen zu vermeiden. Dabei plädiert das RWI dafür, „Strukturen und politische Rahmenbedingungen zu schaffen“, um „eine schnelle und nachhaltige Integration der Zugewanderten in den Arbeitsmarkt, das Bildungssystem sowie die Gesellschaft“ zu erreichen.

Die strukturelle Wachstumsschwäche in Deutschland, so die IW- Analyse, sei vor dem Hintergrund tektonischer Verschiebungen zu sehen. Das Wohlstandsmodell Deutschland mit seiner exportorientierten Wirtschaft stehe vor großen Herausforderungen. Sinkende Wachstumsraten zeigten, dass es noch nicht gelungen sei, die Potenziale von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz zu nutzen.

Angesichts von geopolitischen Verwerfungen, so die IW-Analyse, würden die Vorteile einer internationalen Arbeitsteilung infrage gestellt. Das Institut meint offenkundig die Sanktionen gegen Russland, ohne diese direkt zu erwähnen. Zudem habe auch der vom Ukrainekrieg ausgelöste Energiepreisschub zur Entwicklung beigetragen, also die politisch motivierte Entscheidung, die preisgünstigen russischen Gaslieferungen durch teureres Flüssiggas aus anderen Ländern zu ersetzen, unter anderem der USA. Dies habe den Standort Deutschland für energieintensive Branchen auf den Prüfstand gestellt.

Erhebliche Wohlstandseinbußen befürchtet

Als „alles dominierende arbeitsmarktpolitische Herausforderung“ bezeichnet das IW die absehbare „demografisch bedingte Verknappung des Arbeitskräfteangebots“. Dieser Mangel werde zu erheblichen Wohlstandseinbußen führen, wenn eine Kompensation nicht gelänge. Eine Möglichkeit, so das IW, bestehe in der Intensivierung einer arbeitsmarktgesteuerten Zuwanderung. Als weitere Varianten der Kompensation stellt das Institut eine Verlängerung der Arbeitszeit und eine Erhöhung des Rentenalters zur Diskussion.

Das RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen geht ebenfalls von der Notwendigkeit einer an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientieren Einwanderung fachlich qualifizierter Arbeitskräfte aus, um Konjunkturkrisen zu vermeiden. Dabei plädiert das RWI dafür, „Strukturen und politische Rahmenbedingungen zu schaffen“, um „eine schnelle und nachhaltige Integration der Zugewanderten in den Arbeitsmarkt, das Bildungssystem sowie die Gesellschaft“ zu erreichen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung kommt in seinem Jahresgutachten 2024/25 zu dem Fazit, die deutsche Volkswirtschaft befinde sich weiterhin in der Stagnation. Deutschland hinke im internationalen Vergleich deutlich hinterher. In der Industrie sei die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber wichtigen Handelspartnern weiter gesunken. Die Kapazitätsauslastung und die Arbeitsproduktivität seien zurück gegangen. Deutschland sei im Rückstand gegenüber anderen Ländern, sowohl bei der Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur wie auch in der Digitalisierung des Finanzsystems. Zudem erschwere die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt, vor allem in Ballungsräumen, den Zuzug von Arbeitskräften.

Weitere Sorgen um die Entwicklung der deutschen Konjunktur hat das Ergebnis der amerikanischen Präsidentenwahl am 5. November hervorgerufen. Wenn Donald Trump sein Wahlkampfversprechen wahr machen sollte, Zölle von bis zu 20% auf europäische Güter einzuführen, könnte sich die Lage für die deutschen Exporteure weiter verschärfen, warnt die Süddeutsche Zeitung. Zollerhöhungen der USA, so der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, träfen in Deutschland vor allem exportintensive Branchen wie den Maschinenbau, die Automobil- und die Pharmaindustrie, da sie überdurchschnittliche hohe Exporte in die USA verzeichneten.

Als zusätzlichen Faktor der „handfesten Strukturkrise“ neben den „geopolitischen Unsicherheiten“ sieht Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer der DIHK, auch traditionelle deutsche Probleme wie die „ausufernde Bürokratie und Steuerbelastung“. In der Folge könne Deutschland seiner Rolle als wirtschaftliches Zugpferd nicht mehr gerecht werden. Die Bundesrepublik werde zunehmend für Europa zur wirtschaftlichen Belastung. Deutschland zeige, so Wansleben, Anzeichen einer Deindustrialisierung.

Weitere Sorgen um die Entwicklung der deutschen Konjunktur hat das Ergebnis der amerikanischen Präsidentenwahl am 5. November hervorgerufen. Wenn Donald Trump sein Wahlkampfversprechen wahr machen sollte, Zölle von bis zu 20% auf europäische Güter einzuführen, könnte sich die Lage für die deutschen Exporteure weiter verschärfen, warnt die Süddeutsche Zeitung. Zollerhöhungen der USA, so der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, träfen in Deutschland vor allem exportintensive Branchen wie den Maschinenbau, die Automobil- und die Pharmaindustrie, da sie überdurchschnittliche hohe Exporte in die USA verzeichneten.

Als zusätzlichen Faktor der „handfesten Strukturkrise“ neben den „geopolitischen Unsicherheiten“ sieht Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer der DIHK, auch traditionelle deutsche Probleme wie die „ausufernde Bürokratie und Steuerbelastung“. In der Folge könne Deutschland seiner Rolle als wirtschaftliches Zugpferd nicht mehr gerecht werden. Die Bundesrepublik werde zunehmend für Europa zur wirtschaftlichen Belastung. Deutschland zeige, so Wansleben, Anzeichen einer Deindustrialisierung.

Im Ausland optimistischer als zu Hause

Im internationalen Geschäft gibt es für deutsche Unternehmen mehr Lichtblicke als daheim. Das belegt der aktuelle AHK World Business Outlook der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), der auf den Rückmeldungen von knapp 3.500 Firmen mit Auslandsaktivitäten weltweit basiert.

Wie die Umfrageergebnisse verdeutlichen, ist die Stimmung deutscher Betriebe an ihren internationalen Standorten weitaus positiver als in Deutschland. „Unsere Unternehmen müssen sich schnell an globale Unwägbarkeiten anpassen, um die internationalen Chancen zu nutzen, die sich ihnen bieten“, erklärt DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. „Trotz der anhaltenden globalen Turbulenzen zeigen sich deutsche Unternehmen in vielen Märkten widerstandsfähig. Insbesondere in Nordamerika, Teilen Afrikas und Asiens finden sie Standortbedingungen, die ihnen helfen, dort ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Herausforderungen sind groß, aber es gibt auch vielerorts große Chancen“, so das Resümee von DIHK-Außenwirtschaftschef Treier.

Im internationalen Geschäft gibt es für deutsche Unternehmen mehr Lichtblicke als daheim. Das belegt der aktuelle AHK World Business Outlook der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), der auf den Rückmeldungen von knapp 3.500 Firmen mit Auslandsaktivitäten weltweit basiert.

Wie die Umfrageergebnisse verdeutlichen, ist die Stimmung deutscher Betriebe an ihren internationalen Standorten weitaus positiver als in Deutschland. „Unsere Unternehmen müssen sich schnell an globale Unwägbarkeiten anpassen, um die internationalen Chancen zu nutzen, die sich ihnen bieten“, erklärt DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. „Trotz der anhaltenden globalen Turbulenzen zeigen sich deutsche Unternehmen in vielen Märkten widerstandsfähig. Insbesondere in Nordamerika, Teilen Afrikas und Asiens finden sie Standortbedingungen, die ihnen helfen, dort ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Herausforderungen sind groß, aber es gibt auch vielerorts große Chancen“, so das Resümee von DIHK-Außenwirtschaftschef Treier.