I. АПК удвоил долю в общем экспорте

II. Непростое наследие

III. Экспортеры под госвлиянием

IV. Основные экспортные рынки

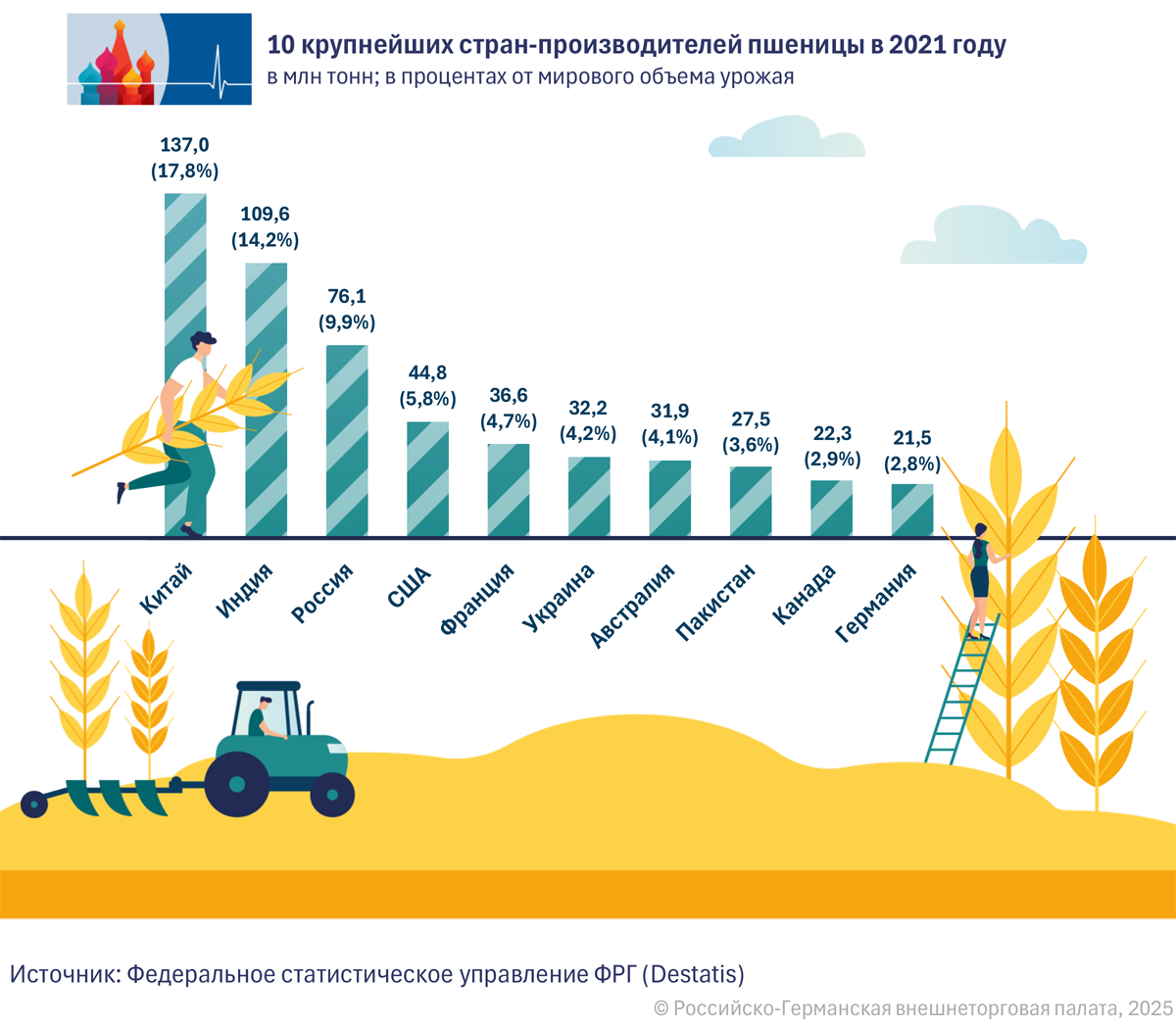

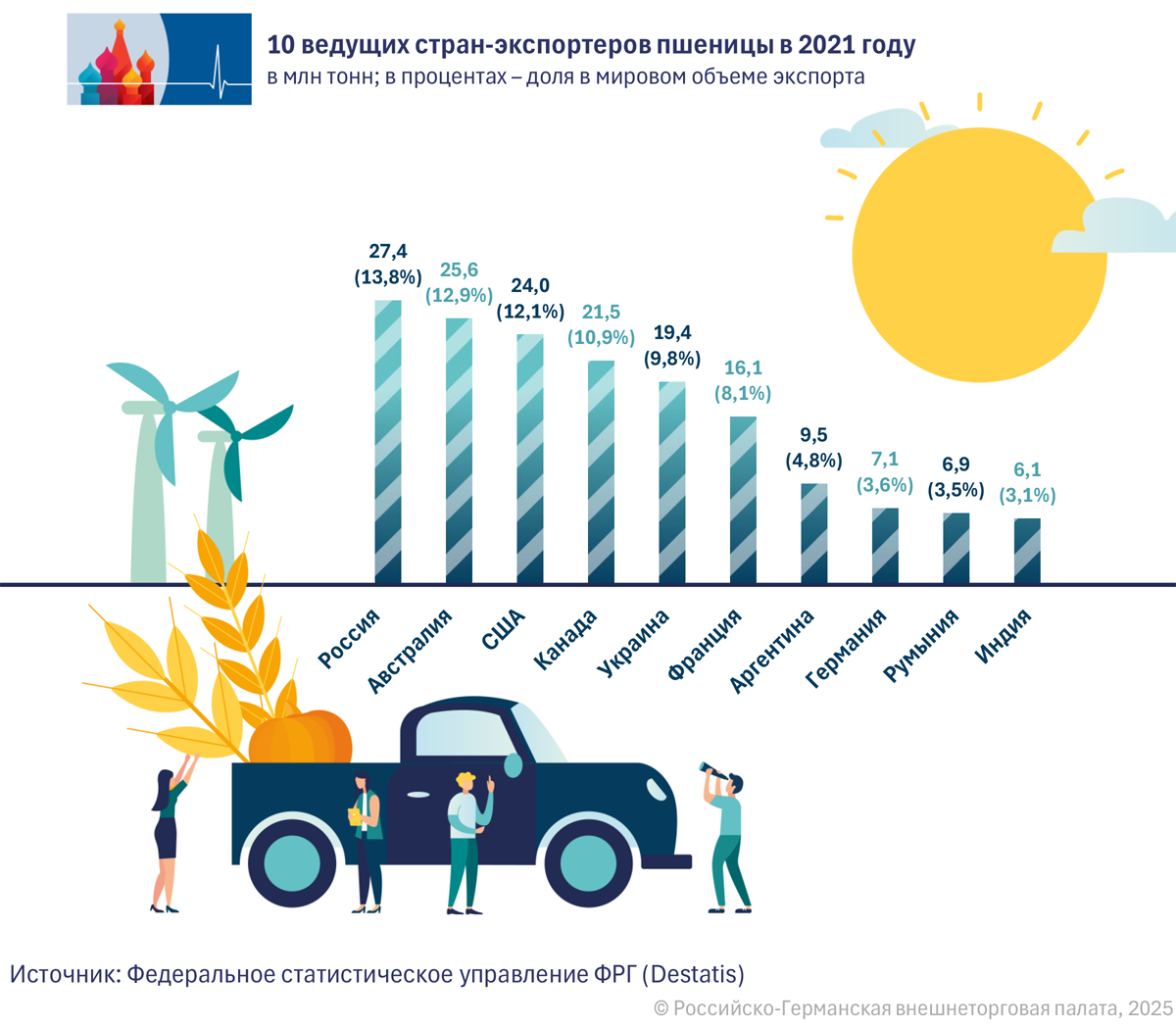

Благодаря увеличению объемов производства пшеницы за постсоветский период Россия превратилась в крупную сельскохозяйственную державу. Сегодня она занимает третье место в рейтинге крупнейших стран-производителей пшеницы, уступая лишь Китаю и Индии. Поставки пшеницы на внешние рынки имеют для России немаловажное значение, поскольку они являются источником поступления в страну иностранной валюты, а также способствуют развитию отношений со странами Глобального юга. При этом Россия и после февраля 2022 года сохранила за собой статус крупнейшего в мире экспортера пшеницы, что в условиях западных санкций позволяет ей компенсировать снижение нефтегазовых доходов.

Из данных российской статистики следует, что единственной экспортной позицией, показавшей рост по итогам 2023 года, стала продукция агропромышленного комплекса (АПК). Выручка от экспорта сельхозпродукции в 2023 году составила 43,5 млрд долларов, что на 1,9 млрд долларов больше показателя 2022 года (41,6 млрд долларов). Основной вклад в положительную динамику внесло увеличение поставок зерновых, прежде всего пшеницы. В сельскохозяйственном сезоне 2023-2024 экспорт российской пшеницы достиг рекордных 55,5 млн тонн. Отраслевые эксперты полагают, что в сезоне 2024–2025 Россия может поставить за рубеж около 48 млн тонн пшеницы.

АПК удвоил долю в общем экспорте

В целом экспорт российской пшеницы в последние годы ежегодно прибавлял по 9%. Доля зерновых в экспорте продукции российского АПК в настоящее время составляет 37%. Если в период 2012–2016 годов на сельхозпродукцию приходилось всего 4% от общей экспортной выручки России, то к 2023 году показатель увеличился до 10%. В первой половине сельскохозяйственного года 2023–2024 (июль–декабрь) экспорт российской пшеницы составил 23,4 млн тонн, увеличившись на 28% год к году.

В первую очередь такая динамика объясняется обильным урожаем 2022 года, который в результате благоприятных погодных условий достиг рекордных 153 млн тонн. Почти такой же объем пшеницы Россия собрала и в 2023 году.

Экспорт российской пшеницы начал усиленно расти после распада Советского Союза. Если в 1994 за рубеж было поставлено 449 тыс. тонн, то в 1998 году – уже 1,52 млн тонн. В сезоне 2017–2018 экспорт пшеницы из России составил рекордные 41 млн тонн. Такая динамика сопровождалась сокращением американского экспорта.

По итогам 2019 года доля России в мировом экспорте пшеницы достигла 20%, а две трети российских поставок пришлись на Египет. Устойчивому росту экспортных объемов способствовали активные инвестиции в развитие портовой и складской инфраструктуры, позволившие отгрузить за рубеж излишки рекордного урожая 2014–2015 и трех последующих лет. К 2019 году мощности хранения российской пшеницы достигли 157 млн тонн.

Росту объемов производства и экспорта пшеницы способствуют и благоприятные климатические факторы. Общая площадь сельскохозяйственных угодий России превышает 200 млн га, при этом значительная часть пахотного фонда на юге страны приходится на плодородные черноземы. Для сравнения: площадь сельскохозяйственных угодий в Германии составляет всего 17 млн га.

Экспорт российской пшеницы начал усиленно расти после распада Советского Союза. Если в 1994 за рубеж было поставлено 449 тыс. тонн, то в 1998 году – уже 1,52 млн тонн. В сезоне 2017–2018 экспорт пшеницы из России составил рекордные 41 млн тонн. Такая динамика сопровождалась сокращением американского экспорта.

По итогам 2019 года доля России в мировом экспорте пшеницы достигла 20%, а две трети российских поставок пришлись на Египет. Устойчивому росту экспортных объемов способствовали активные инвестиции в развитие портовой и складской инфраструктуры, позволившие отгрузить за рубеж излишки рекордного урожая 2014–2015 и трех последующих лет. К 2019 году мощности хранения российской пшеницы достигли 157 млн тонн.

Росту объемов производства и экспорта пшеницы способствуют и благоприятные климатические факторы. Общая площадь сельскохозяйственных угодий России превышает 200 млн га, при этом значительная часть пахотного фонда на юге страны приходится на плодородные черноземы. Для сравнения: площадь сельскохозяйственных угодий в Германии составляет всего 17 млн га.

Непростое наследие

Вплоть до начала нового тысячелетия Россия оставалась нетто-импортером пшеницы. Страна унаследовала этот статус от СССР, который в 70-80-х годах закупал большие объемы зерновых в США. В период с 1972 по 1979 год на долю Соединенных Штатов приходилось 60% советского импорта зерна, а ввоз в СССР американской пшеницы с 1970-го по 1984 год увеличился с 1,8 млн до 28,1 млн тонн. Существенная часть ввозимого зерна предназначалась для вскармливания скота – за счет развития животноводства СССР стремился сократить хронический дефицит мяса. Официально необходимость импорта фуражного зерна объяснялась неурожаями, связанными с неблагоприятными погодными условиями, однако одной из главных причин было то, что в условиях плановой экономики у аграриев не было достаточно стимулов для наращивания производства. Еще одной проблемой была нехватка мощностей для хранения зерна.

Посла развала Советского Союза импорт зерновых из США в Россию стал сокращаться и к концу 1990-х годов составлял уже менее 500 тыс. тонн. Основной причиной стало сокращение поголовья скота из-за массового развала колхозов и совхозов. За первую половину 90-х годов поголовье скота в России сократилось сильнее, чем за первые пять лет сталинской коллективизации. В частности, поголовье свиней в 1996 году составляло 59% от уровня 1990 года.

Посла развала Советского Союза импорт зерновых из США в Россию стал сокращаться и к концу 1990-х годов составлял уже менее 500 тыс. тонн. Основной причиной стало сокращение поголовья скота из-за массового развала колхозов и совхозов. За первую половину 90-х годов поголовье скота в России сократилось сильнее, чем за первые пять лет сталинской коллективизации. В частности, поголовье свиней в 1996 году составляло 59% от уровня 1990 года.

После 2014 года импорт сельскохозяйственной продукции из США практически сошел на нет, что в первую очередь было связано с восстановлением российского АПК, а также с ухудшением политических и экономических отношений между двумя странами. Определенную роль также сыграл курс российского руководства на обеспечение «продовольственной безопасности», который предполагает самообеспечение продовольствием вне зависимости от внешнего воздействия и экспорт излишков для получения валютных доходов.

Экспортеры под госвлиянием

Российский экспорт зерновых в основном сосредоточен в руках компаний, которые находятся под сильным влиянием государства. За первую половину сельскохозяйственного сезона 2023–2024 на 50 крупнейших экспортеров пришлось около 90% от общего объема экспорта российской пшеницы. Лидером по экспорту зерна стала компания «Грейн Гейтс». В статье, которую российский автор под псевдонимом Олег Логинов опубликовал в немецком журнале Osteuropa, приводятся аргументы, свидетельствующие о том, что за «Грейн Гейтс» может стоять государственный ВТБ.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин еще в 2019 году призывал к созданию «национального лидера» зернового рынка, который консолидирует в своих руках экспорт зерна. Можно предположить, что тогдашнее заявление Костина отражало не столько его личное мнение, сколько стремления руководства страны.

В декабре 2022 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против участия иностранных компаний в экспорте пшеницы. «Я считаю, стратегическое сырье или стратегический ресурс, – конечно, он должен быть по крайней мере прозрачен и подконтролен в том числе государству», – сказал глава одного из крупнейших аграрных регионов России. Он пояснил, что такой стратегический ресурс, как пшеница, «по теневым звеньям в большой цепи оказывается в руках вот этих самых иностранных компаний».

В 2022/2023 сельхозгоду три глобальных зернотрейдера – Cargill, Viterra и Louis Dreyfus совокупно отгрузили на экспорт 7,2 млн тонн российского зерна, что составило 13% от общего экспортного объема (55 млн тонн). На тот момент Viterra занимала четвертое место среди крупнейших российских экспортеров зерна, Cargill – шестое, а Louis Dreyfus – одиннадцатое.

После ухода из страны большинства иностранных зернотрейдеров структура российского экспорта стала напоминать государственную монополию внешней торговли времен СССР, хотя формально поставками зерна сейчас занимается частный бизнес, а государство в последние два десятилетия демонстрирует растущую гибкость в вопросе экспортных пошлин и учитывает изменения на рынках.

Усилению позиций окологосударственных экспортеров пшеницы способствовал и уход с российского рынка транснациональных игроков после начала вооруженного конфликта на Украине. В частности, с 2023 года российское зерно прекратили экспортировать такие трейдеры, как Louis Dreyfus (работал в России с 2016 года), Viterra («дочка» швейцарской Glencore Group) и американская Cargill.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин еще в 2019 году призывал к созданию «национального лидера» зернового рынка, который консолидирует в своих руках экспорт зерна. Можно предположить, что тогдашнее заявление Костина отражало не столько его личное мнение, сколько стремления руководства страны.

В декабре 2022 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против участия иностранных компаний в экспорте пшеницы. «Я считаю, стратегическое сырье или стратегический ресурс, – конечно, он должен быть по крайней мере прозрачен и подконтролен в том числе государству», – сказал глава одного из крупнейших аграрных регионов России. Он пояснил, что такой стратегический ресурс, как пшеница, «по теневым звеньям в большой цепи оказывается в руках вот этих самых иностранных компаний».

В 2022/2023 сельхозгоду три глобальных зернотрейдера – Cargill, Viterra и Louis Dreyfus совокупно отгрузили на экспорт 7,2 млн тонн российского зерна, что составило 13% от общего экспортного объема (55 млн тонн). На тот момент Viterra занимала четвертое место среди крупнейших российских экспортеров зерна, Cargill – шестое, а Louis Dreyfus – одиннадцатое.

После ухода из страны большинства иностранных зернотрейдеров структура российского экспорта стала напоминать государственную монополию внешней торговли времен СССР, хотя формально поставками зерна сейчас занимается частный бизнес, а государство в последние два десятилетия демонстрирует растущую гибкость в вопросе экспортных пошлин и учитывает изменения на рынках.

Усилению позиций окологосударственных экспортеров пшеницы способствовал и уход с российского рынка транснациональных игроков после начала вооруженного конфликта на Украине. В частности, с 2023 года российское зерно прекратили экспортировать такие трейдеры, как Louis Dreyfus (работал в России с 2016 года), Viterra («дочка» швейцарской Glencore Group) и американская Cargill.

Основные экспортные рынки

После февраля 2022 года Россия стала наращивать поставки пшеницы в так называемые дружественные страны, прежде всего в Алжир, Ливию и Тунис. Также увеличились поставки в Турцию, которая неоднократно выступала в качестве посредника между РФ и другими странами. В частности, Анкара принимала участие в согласовании Черноморской зерновой инициативы – ныне уже не действующего соглашения о безопасном вывозе зерна из Украины.

Вырос и экспорт российской пшеницы в такие страны, как Китай, Бразилия, Саудовская Аравия и Туркменистан, которые занимают в украинском конфликте нейтральную позицию. О том, какое значение российское руководство придает экспорту продукции АПК, говорит прошлогоднее решение президента Владимира Путина повысить главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева (сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева) до должности вице-премьера.

Вырос и экспорт российской пшеницы в такие страны, как Китай, Бразилия, Саудовская Аравия и Туркменистан, которые занимают в украинском конфликте нейтральную позицию. О том, какое значение российское руководство придает экспорту продукции АПК, говорит прошлогоднее решение президента Владимира Путина повысить главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева (сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева) до должности вице-премьера.

Однако Москва рассматривает экспорт зерновых не только как источник валютных поступлений, но и как инструмент укрепления связей с другими государствами, прежде всего со странами БРИКС, а также с теми странами, которые активно сотрудничают с этим межгосударственным объединением. Речь в первую очередь о таких государствах субтропической Африки, как Мали, Буркина-Фасо и Нигер, которые покупают российскую пшеницу и демонстративно отвернулись от Франции. За первые десять месяцев 2024 года экспорт российской пшеницы в страны Африки увеличился на 35%. Заметнее всего выросли поставки в Марокко (в шесть раз) и Нигерию (более чем в 3,5 раза). При этом Нигерия является самой густонаселенной страной континента.

Тем не менее пока не заметно, чтобы России удавалось использовать свой статус ведущего экспортера пшеницы для изменения в своих интересах структуры мирового рынка. Так, попытки Москвы установить минимальную цену на экспортную пшеницу успехом не увенчались. Также пока безрезультатны усилия по созданию зерновой биржи БРИКС. Основная причина кроется в том, что среди стран страны-импортеров зерна наблюдается тренд к диверсификации поставок и переходу на самообеспечение.

Источники: Коммерсантъ, Российская газета, Russland-Analysen (нем.), Osteuropa (нем.)

Тем не менее пока не заметно, чтобы России удавалось использовать свой статус ведущего экспортера пшеницы для изменения в своих интересах структуры мирового рынка. Так, попытки Москвы установить минимальную цену на экспортную пшеницу успехом не увенчались. Также пока безрезультатны усилия по созданию зерновой биржи БРИКС. Основная причина кроется в том, что среди стран страны-импортеров зерна наблюдается тренд к диверсификации поставок и переходу на самообеспечение.

Источники: Коммерсантъ, Российская газета, Russland-Analysen (нем.), Osteuropa (нем.)