Beim diesjährigen St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum (SPIEF), das gestern eröffnet wurde, ist die Anzahl der Podiumsteilnehmer auf knapp 1600 Personen angewachsen, doch nur 237 stammen aus dem Ausland, also etwa 15%. Beim letzten Vorkrisenforum 2019 standen 1300 Redner auf der Bühne, darunter 388 Ausländer. Der Anteil von nicht-russischen Wortmeldungen lag damals fast doppelt so hoch wie in diesem Jahr, umgerechnet bei knapp 30%.

Auch die Herkunft der ausländischen Redner hat sich stark gewandelt: China führt beim diesjährigen Forum mit 24 Sprecherinnen und Sprechern, Indien folgt mit 18, Südafrika mit 14. Die USA, 2019 noch an der Spitze, sind auf zehn Wortmeldungen geschrumpft. Von den 237 ausländischen Rednern kommen 103 aus Ländern des Staaten-Bündnisses BRICS; weitere 40 stammen aus Staaten, die sich um eine BRICS-Mitgliedschaft bewerben. Beim SPIEF 2019 prägten westliche Staaten die Top-10 der Redner: Die USA stellten die meisten mit 48, Deutschland lag auf Platz 2 mit 33, China stellte 31, Frankreich 30, Großbritannien 21, Italien und Indien je 16, Schweden 12, die Schweiz 10 und Japan 9. Sechs Jahre später zeigt sich ein neues Ranking: China führt mit 24 Rednern, Indien folgt mit 18, Südafrika mit 14, Brasilien mit 13, die Vereinigten Arabischen Emirate mit 10, die USA mit 10, Indonesien 9, Kirgisistan, Belarus und Kasachstan je 8. Außerdem gibt es sieben deutsche Wortmeldungen, die meisten davon aber Kulturschaffende und Abgeordnete der Alternative für Deutschland (AfD).

Auch die Herkunft der ausländischen Redner hat sich stark gewandelt: China führt beim diesjährigen Forum mit 24 Sprecherinnen und Sprechern, Indien folgt mit 18, Südafrika mit 14. Die USA, 2019 noch an der Spitze, sind auf zehn Wortmeldungen geschrumpft. Von den 237 ausländischen Rednern kommen 103 aus Ländern des Staaten-Bündnisses BRICS; weitere 40 stammen aus Staaten, die sich um eine BRICS-Mitgliedschaft bewerben. Beim SPIEF 2019 prägten westliche Staaten die Top-10 der Redner: Die USA stellten die meisten mit 48, Deutschland lag auf Platz 2 mit 33, China stellte 31, Frankreich 30, Großbritannien 21, Italien und Indien je 16, Schweden 12, die Schweiz 10 und Japan 9. Sechs Jahre später zeigt sich ein neues Ranking: China führt mit 24 Rednern, Indien folgt mit 18, Südafrika mit 14, Brasilien mit 13, die Vereinigten Arabischen Emirate mit 10, die USA mit 10, Indonesien 9, Kirgisistan, Belarus und Kasachstan je 8. Außerdem gibt es sieben deutsche Wortmeldungen, die meisten davon aber Kulturschaffende und Abgeordnete der Alternative für Deutschland (AfD).

BRICS im Rampenlicht, Souveränität als Leitmotiv

Der Themenmix der Vorträge folgt der neuen Geografie der Partner. „BRICS“ erscheint 63 Mal im aktuellen Programm. 2019 wurde das Akronym, das für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika steht, nur 12 Mal erwähnt. Das Schlagwort „Souveränität“ taucht 33 Mal im Programm auf, vor der Pandemie und den Sanktionen kam es kein einziges Mal vor. Inhaltlich spiegelt das den Kurswechsel wider: Panels zu Zahlungssystemen ohne Dollar, Lieferketten ohne westliche Plattformen und Cloud-Lösungen unter regionaler Kontrolle dominieren das Programm.

Staats- und Regierungschefs sind auch in diesem Jahr angereist, darunter Indonesiens Präsident Prabowo Subianto, Serbiens Präsident Aleksandar Vučić, Bahrains Königsgardekommandant Nasser bin Hamad Al Khalifa sowie Ding Xuexiang, Vizepremier des chinesischen Staatsrats.

Staats- und Regierungschefs sind auch in diesem Jahr angereist, darunter Indonesiens Präsident Prabowo Subianto, Serbiens Präsident Aleksandar Vučić, Bahrains Königsgardekommandant Nasser bin Hamad Al Khalifa sowie Ding Xuexiang, Vizepremier des chinesischen Staatsrats.

Beim Blick auf die höchsten ausländischen Gäste der vergangenen Jahre sieht man eine Entwicklung weg von westlichen Gästen hin zu Gästen aus dem sogenannten „globalen Süden“.

Im Jahr 2012 begrüßte das SPIEF Sauli Niinistö, den Präsidenten Finnlands. Niinistö war zu dieser Zeit noch ein klassischer Vertreter europäischer Nähe zu Russland. 2013 reiste die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel als führende Stimme Europas nach St. Petersburg. Ihre Präsenz unterstrich den Stellenwert, den Russland damals noch im europäischen Wirtschaftsgefüge einnahm. Deutschland war der wichtigste Handelspartner Russlands in der EU.

Die diplomatische Eiszeit wurde 2014 nach der Krimkrise sichtbar: Kein westlicher Regierungschef wagte sich in diesem Jahr offiziell auf die Petersburger Bühne. Ein Jahr später, 2015, erschien dann Alexis Tsipras, Premierminister Griechenlands. Tsipras nutzte seine Teilnahme, um sich als Vermittler zwischen EU und Russland zu präsentieren, und Moskau als potenzielle wirtschaftliche Alternative zur europäischen Sparpolitik. 2016 reiste Matteo Renzi, Italiens damaliger Premierminister, zum SPIEF.

Mit dem Besuch von Narendra Modi im Jahr 2017 verlagerte sich das geopolitische Gewicht des Forums erstmals nach Osten: Indien als aufstrebende asiatische Großmacht präsentierte sich nicht nur als traditioneller Partner Russlands, sondern auch als aktiver Investor in Energie- und Infrastrukturprojekte. Im WM-Jahr 2018 kehrte mit Emmanuel Macron noch einmal ein westeuropäischer Spitzenpolitiker ans Newa-Ufer zurück. Der französische Präsident versuchte, wie Merkel zuvor, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen – trotz Sanktionen und wachsenden Spannungen. Mit dem Besuch von Xi Jinping 2019 wurde eine vertiefte strategische Partnerschaft zwischen Russland und China sichtbar: Energieprojekte, Handelsabkommen und eine koordinierte Position zur Rolle westlicher Institutionen prägten den Gipfel.

Im Pandemiejahr 2020 fiel das Forum aus. 2021 kehrte mit Sebastian Kurz, dem damaligen österreichischen Bundeskanzler, ein letzter Vertreter westlicher Regierungschefs zurück. Österreich, traditionell neutral und wirtschaftlich stark in Russland engagiert, galt als Brückenbauer zwischen Ost und West. Es war zugleich das letzte Jahr, in dem ein EU-Regierungschef am SPIEF teilnahm.

Seit 2022 ist die Transformation der Gästeliste unübersehbar. Erneut trat Xi Jinping auf – ein Zeichen, dass China Russlands wichtigste globale Stütze geworden ist, politisch wie wirtschaftlich. 2023 folgte Abdelmadjid Tebboune, der Präsident Algeriens. Russland und Algerien verbindet eine lange militärische und energiepolitische Zusammenarbeit. Die Einladung Tebbounes wollte Russland als geopolitisches Signal dafür verstanden wissen, dass der afrikanische Kontinent in den Fokus der russischen Außenwirtschaftspolitik rückt.

Im Jahr 2012 begrüßte das SPIEF Sauli Niinistö, den Präsidenten Finnlands. Niinistö war zu dieser Zeit noch ein klassischer Vertreter europäischer Nähe zu Russland. 2013 reiste die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel als führende Stimme Europas nach St. Petersburg. Ihre Präsenz unterstrich den Stellenwert, den Russland damals noch im europäischen Wirtschaftsgefüge einnahm. Deutschland war der wichtigste Handelspartner Russlands in der EU.

Die diplomatische Eiszeit wurde 2014 nach der Krimkrise sichtbar: Kein westlicher Regierungschef wagte sich in diesem Jahr offiziell auf die Petersburger Bühne. Ein Jahr später, 2015, erschien dann Alexis Tsipras, Premierminister Griechenlands. Tsipras nutzte seine Teilnahme, um sich als Vermittler zwischen EU und Russland zu präsentieren, und Moskau als potenzielle wirtschaftliche Alternative zur europäischen Sparpolitik. 2016 reiste Matteo Renzi, Italiens damaliger Premierminister, zum SPIEF.

Mit dem Besuch von Narendra Modi im Jahr 2017 verlagerte sich das geopolitische Gewicht des Forums erstmals nach Osten: Indien als aufstrebende asiatische Großmacht präsentierte sich nicht nur als traditioneller Partner Russlands, sondern auch als aktiver Investor in Energie- und Infrastrukturprojekte. Im WM-Jahr 2018 kehrte mit Emmanuel Macron noch einmal ein westeuropäischer Spitzenpolitiker ans Newa-Ufer zurück. Der französische Präsident versuchte, wie Merkel zuvor, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen – trotz Sanktionen und wachsenden Spannungen. Mit dem Besuch von Xi Jinping 2019 wurde eine vertiefte strategische Partnerschaft zwischen Russland und China sichtbar: Energieprojekte, Handelsabkommen und eine koordinierte Position zur Rolle westlicher Institutionen prägten den Gipfel.

Im Pandemiejahr 2020 fiel das Forum aus. 2021 kehrte mit Sebastian Kurz, dem damaligen österreichischen Bundeskanzler, ein letzter Vertreter westlicher Regierungschefs zurück. Österreich, traditionell neutral und wirtschaftlich stark in Russland engagiert, galt als Brückenbauer zwischen Ost und West. Es war zugleich das letzte Jahr, in dem ein EU-Regierungschef am SPIEF teilnahm.

Seit 2022 ist die Transformation der Gästeliste unübersehbar. Erneut trat Xi Jinping auf – ein Zeichen, dass China Russlands wichtigste globale Stütze geworden ist, politisch wie wirtschaftlich. 2023 folgte Abdelmadjid Tebboune, der Präsident Algeriens. Russland und Algerien verbindet eine lange militärische und energiepolitische Zusammenarbeit. Die Einladung Tebbounes wollte Russland als geopolitisches Signal dafür verstanden wissen, dass der afrikanische Kontinent in den Fokus der russischen Außenwirtschaftspolitik rückt.

Rekordverträge, schwierige Anreise

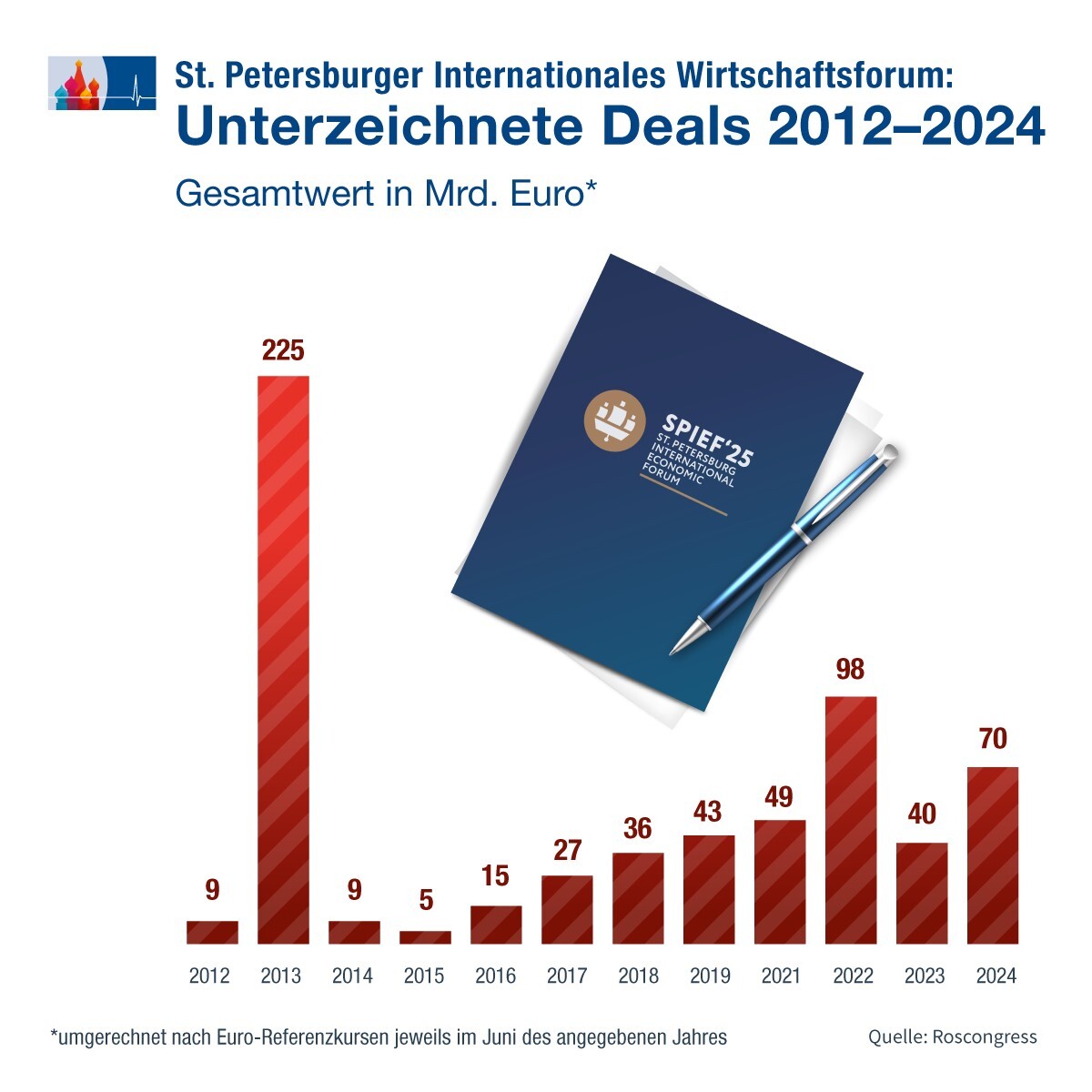

2019 erreichte die Abschlusssumme 3,3 Bio. Rubel, zum damaligen Wechselkurs 43 Mrd. Euro, im vergangenen Jahr kletterten sie auf knapp 6,5 Bio. Rubel, 70 Mrd. Euro – und für 2025 rechnen Organisatoren mit einem weiteren Rekord. Besonders aktiv im Verträgeunterzeichnen sind die Stadt St. Petersburg und das Leningrader Gebiet, die in den letzten vier Foren gemeinsam 4,8 Bio. Rubel (ca. 53,2 Mrd. Euro) an Vereinbarungen meldeten.

Die Teilnehmerzahlen bleiben hoch: 20.000 Gäste aus 140 Staaten haben sich akkreditiert. Zugleich steigen die logistischen Hürden. Afrikanische Delegationen beklagen horrende Hotelpreise und der Nahost-Konflikt sperrt Flugrouten: Delegationen aus dem mittleren Osten, Indien und Afrika sind deshalb bis zu zehn Stunden länger unterwegs auf ihrer Reise in die Newa-Metropole.

Die Teilnehmerzahlen bleiben hoch: 20.000 Gäste aus 140 Staaten haben sich akkreditiert. Zugleich steigen die logistischen Hürden. Afrikanische Delegationen beklagen horrende Hotelpreise und der Nahost-Konflikt sperrt Flugrouten: Delegationen aus dem mittleren Osten, Indien und Afrika sind deshalb bis zu zehn Stunden länger unterwegs auf ihrer Reise in die Newa-Metropole.

Erster Tag: Zwischen Sanktionen und Rückkehrperspektiven

„Bis jetzt ist unter den Firmen, die Russland verlassen haben, kein besonderer Rückkehrwille erkennbar“, erklärte Tadzio Schilling, CEO der Association of European Businesses (AEB). „Damit sich das vielleicht ändert, ist es vor allen Dingen wichtig, dass diejenigen Unternehmen, die in Russland geblieben sind, gut und fair behandelt werden.“

Am ersten Tag des SPIEF 2025 rückt eine Frage in den Mittelpunkt vieler Diskussionsrunden: Unter welchen Bedingungen könnten westliche Firmen in relevanter Zahl auf den russischen Markt zurückkehren? Die Organisatoren verweisen darauf, dass seit 2021 zwar weniger US- und EU-Konzerne offen auftreten, doch weiterhin Geschäftsinteresse zeigen – häufig hinter verschlossenen Türen. Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow erklärte am Rande des Forums, amerikanische wie europäische Unternehmen erkundigten sich nach Kooperationsmöglichkeiten, wünschten aber Diskretion. Kirill Dmitrijew, Chef des Russischen Direktinvestitionsfonds, ergänzte nach einem Frühstück mit der Amerikanischen Handelskammer (Am-Cham), direkte Linienflüge zwischen den USA und Russland könnten „bis Ende 2025“ wieder möglich sein. Parallel verhandle man mit den Amerikanern über Lieferketten für Ersatzteile, so der in Amerika ausgebildete Dmitrijew.

Dmitrijew erklärte weiter: „Frankreich kann eine sehr konstruktive Kraft werden und eine wichtige Rolle spielen. Es ist eine Art Brücke für die Versöhnung zwischen Russland und Europa. Übrigens nehmen derzeit viele französische Unternehmen Kontakt auf – wir unterstützen eine Reihe französischer Unternehmen in Russland. Daher hoffen wir, dass diese französische Brücke, die auch für französische Unternehmen besteht, zu einer konstruktiven Kraft wird.“

Vizepremier Denis Manturow erklärte im Panel zur technologischen Repatriierung, ausländische Firmen müssten sich aktiv für die Aufhebung der Sanktionen einsetzen, bevor eine Wiederaufnahme ihrer Geschäfte in Russland realistisch sei. Nur dann lasse sich glaubhaft darstellen, dass Investitionen beiden Seiten nützen und nicht als reiner Krisengewinn wahrgenommen werden. Inhaltlich dominiert die Forderung nach technologischem Souveränitätszuwachs.

Maxim Kolesnikow, Vizeminister für Wirtschaftsentwicklung, präsentierte den Gesetzentwurf „Über die Technologiepolitik“. Mehr als 5000 kleine Tech-Firmen sind darin schon erfasst; bis 2030 sollen 11.000 gelistet sein. Beschleunigte Patentregistrierung, Industriehypotheken mit Zinsvergünstigung und regionale Steuererleichterungen sollen Investoren signalisieren, dass das Land eine innovationsfreundliche Infrastruktur schafft – unabhängig davon, ob westliche Lieferanten zurückkehren.

Ein Beispiel für bewahrte Brücken lieferte Kirill Lippa, CEO von Transmashholding auf einer Paneldiskussion. Er erinnerte an eine Kooperation mit einem deutschen Zulieferer aus St. Petersburg, der sich geordnet zurückzog: „Die Kooperation war fair und dieser Zulieferer hat den russischen Markt würdevoll verlassen. Auch gute persönliche Beziehungen sind erhalten geblieben.“

Am ersten Tag des SPIEF 2025 rückt eine Frage in den Mittelpunkt vieler Diskussionsrunden: Unter welchen Bedingungen könnten westliche Firmen in relevanter Zahl auf den russischen Markt zurückkehren? Die Organisatoren verweisen darauf, dass seit 2021 zwar weniger US- und EU-Konzerne offen auftreten, doch weiterhin Geschäftsinteresse zeigen – häufig hinter verschlossenen Türen. Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow erklärte am Rande des Forums, amerikanische wie europäische Unternehmen erkundigten sich nach Kooperationsmöglichkeiten, wünschten aber Diskretion. Kirill Dmitrijew, Chef des Russischen Direktinvestitionsfonds, ergänzte nach einem Frühstück mit der Amerikanischen Handelskammer (Am-Cham), direkte Linienflüge zwischen den USA und Russland könnten „bis Ende 2025“ wieder möglich sein. Parallel verhandle man mit den Amerikanern über Lieferketten für Ersatzteile, so der in Amerika ausgebildete Dmitrijew.

Dmitrijew erklärte weiter: „Frankreich kann eine sehr konstruktive Kraft werden und eine wichtige Rolle spielen. Es ist eine Art Brücke für die Versöhnung zwischen Russland und Europa. Übrigens nehmen derzeit viele französische Unternehmen Kontakt auf – wir unterstützen eine Reihe französischer Unternehmen in Russland. Daher hoffen wir, dass diese französische Brücke, die auch für französische Unternehmen besteht, zu einer konstruktiven Kraft wird.“

Vizepremier Denis Manturow erklärte im Panel zur technologischen Repatriierung, ausländische Firmen müssten sich aktiv für die Aufhebung der Sanktionen einsetzen, bevor eine Wiederaufnahme ihrer Geschäfte in Russland realistisch sei. Nur dann lasse sich glaubhaft darstellen, dass Investitionen beiden Seiten nützen und nicht als reiner Krisengewinn wahrgenommen werden. Inhaltlich dominiert die Forderung nach technologischem Souveränitätszuwachs.

Maxim Kolesnikow, Vizeminister für Wirtschaftsentwicklung, präsentierte den Gesetzentwurf „Über die Technologiepolitik“. Mehr als 5000 kleine Tech-Firmen sind darin schon erfasst; bis 2030 sollen 11.000 gelistet sein. Beschleunigte Patentregistrierung, Industriehypotheken mit Zinsvergünstigung und regionale Steuererleichterungen sollen Investoren signalisieren, dass das Land eine innovationsfreundliche Infrastruktur schafft – unabhängig davon, ob westliche Lieferanten zurückkehren.

Ein Beispiel für bewahrte Brücken lieferte Kirill Lippa, CEO von Transmashholding auf einer Paneldiskussion. Er erinnerte an eine Kooperation mit einem deutschen Zulieferer aus St. Petersburg, der sich geordnet zurückzog: „Die Kooperation war fair und dieser Zulieferer hat den russischen Markt würdevoll verlassen. Auch gute persönliche Beziehungen sind erhalten geblieben.“

Importsubstitution und globale Ambitionen

Parallel wächst der Ehrgeiz heimischer Marktführer, vorhandene Lücken aus eigener Kraft zu schließen. Oleg Parojew, Geschäftsführer der Restaurantkette „Wkusno i totschka“, dem früheren McDonald’s, meldete, dass in neuen Filialen bereits 50% des Küchenequipments aus russischer Produktion stammen, vor drei Jahren lag der Wert bei Null. Das Ziel der russischen Burgerbrater ist es, nach Fertigstellung einer neuen riesigen Kartoffelfabrik 99% der Lebensmittel lokal zu beziehen. Die Fabrik wird in Kooperation mit dem Agrarriesen Miratorg gebaut.

Im Agrarsektor unterstrich auch der Deutsche Stefan Dürr, Gründer von Ekoniva, welches Skalierungspotenzial entsteht, wenn sich neue Märkte öffnen: „Wir sind bereits der drittgrößte Milchhersteller der Welt und mit den Möglichkeiten des Exports in Länder wie China, die vorher vor allem westeuropäische Milchprodukte kauften, ergibt sich für uns die Chance, zur Nummer Eins in der Welt aufzusteigen.“

Vittorio Torrembini, Präsident der italienischen Unternehmervereinigung GIM Unimpresa, berichtete, 95% der italienischen Firmen mit eigener Produktion seien in Russland geblieben; nur die Energiegiganten Enel und Eni hätten endgültig geschlossen. Für westliche Zulieferer ergibt sich daraus ein realistisches Szenario: Der russische Markt funktioniert weiterhin mit europäischen Komponenten, sofern rechtliche und logistische Rahmen passen.

Im Agrarsektor unterstrich auch der Deutsche Stefan Dürr, Gründer von Ekoniva, welches Skalierungspotenzial entsteht, wenn sich neue Märkte öffnen: „Wir sind bereits der drittgrößte Milchhersteller der Welt und mit den Möglichkeiten des Exports in Länder wie China, die vorher vor allem westeuropäische Milchprodukte kauften, ergibt sich für uns die Chance, zur Nummer Eins in der Welt aufzusteigen.“

Vittorio Torrembini, Präsident der italienischen Unternehmervereinigung GIM Unimpresa, berichtete, 95% der italienischen Firmen mit eigener Produktion seien in Russland geblieben; nur die Energiegiganten Enel und Eni hätten endgültig geschlossen. Für westliche Zulieferer ergibt sich daraus ein realistisches Szenario: Der russische Markt funktioniert weiterhin mit europäischen Komponenten, sofern rechtliche und logistische Rahmen passen.

Das St. Petersburger Internationale Wirtschaftsforum wurde 1997 gegründet und findet seitdem jährlich im Juni statt. Wladimir Putin sprach erstmals 2005 auf dem Forum. Die russische Wirtschaftszeitung Wedomosti analysierte, dass seine erste Rede acht Minuten dauerte und 819 Wörter umfasste. Die längste SPIEF-Rede Putins wurde 2023 mit 1 Stunde 19 Minuten und 8900 Wörtern registriert. 2024 hielt er eine Ansprache mit 6287 Wörtern. Für 2025 kündigt der außenpolitische Berater Juri Uschakow eine umfassende Bewertung der russischen Wirtschaft und der globalen Lage in der Putin-Rede an. Neben Putin nehmen an der Sitzung der Präsident Indonesiens, der Kommandant der Königlichen Garde Bahrains, der Vizepremier des chinesischen Staatsrats und der Vizepräsident Südafrikas teil.

Quellen: SPIEF 2025, SPIEF 2019, Kommersant 1, 2, 3, RBC 1, 2, Vedomosti, TASS (alle RU)

Quellen: SPIEF 2025, SPIEF 2019, Kommersant 1, 2, 3, RBC 1, 2, Vedomosti, TASS (alle RU)